![]()

![]()

吉見町

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

東松山城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 第1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 |

| 番外 | ひさしぶり第12日 |

| 久しぶりに行ってみた・・・ 第12日目 2021/4/28 |

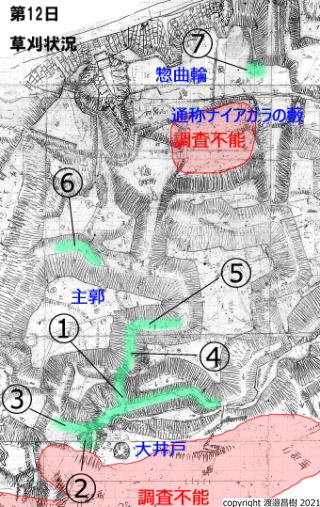

歯医者の予約時間まで余裕があったので、最近ご無沙汰している東松山城に行ってみた。 草刈が進んでいないか?と、あわよくばの期待を込めていた。  すると、なんと草刈が進んでいるではないか! その結果がこれ。 全てを見たわかではないが、管理人が気づいたのは①〜⑦。 緑色のところが草刈が施されたようである。 でも、何となく部分的である。  写真は①部 竪堀状になっている場所。 ここを見たときに、ひょっとすると、大井戸周りも草刈されているかも??? と思ってしまった。  ところが、大井戸は放ったらかし。  でも、その周囲は部分的に草刈りした跡がある。 これは②の小井戸?の跡。 穴がよく見えるようになってる。  ③の場所 これは②のある曲輪なのだが、根元のところしかやってない。  主郭方向に上がって④の部分。  ⑤の部分。 ①〜③と同時期ではなさそうだが、手は入れられたようだ。  主郭のいつもの場所に戻ってみる。 もう、6時近くになってきているので、周囲が暗くなってきたた。  主郭下⑥の部分。 堀が見えるようになった。 惣曲輪に行ってみた。 通称”ナイアガラの滝藪”(自己呼称)である。 下半分は少しやったみたいだが、健在である。 肝心の上をやってほしいな。 まだ未調査なのに。。。    しかし、第7日で紹介した”サボテン”だけは綺麗に見えるようになっていた。 「城と関係ないじゃん!」  →第7日目の時のサボテン状況 →第7日目の時のサボテン状況結局、草刈りは進んでいたが、部分的。 どういう計画で草刈を進めているのだろう? 特に大井戸付近は不思議な刈リ方をしている。 誰かを案内する予定でもあるのだろうか? いずれにしても、①〜③区画は、小竹の刈り残しが槍のように尖り、危ない。 また、刈った草はそのまま横倒しなので、歩きづらくて仕方ない。 これでは、刈ったうちに入らないな。 このまま夏に向かえば、元の木阿弥。 こんな状況でした。 さ、歯医者行こ! (つづく) |

| 再調査 第11日目 もはやこれまで..., 2021/1/170 |

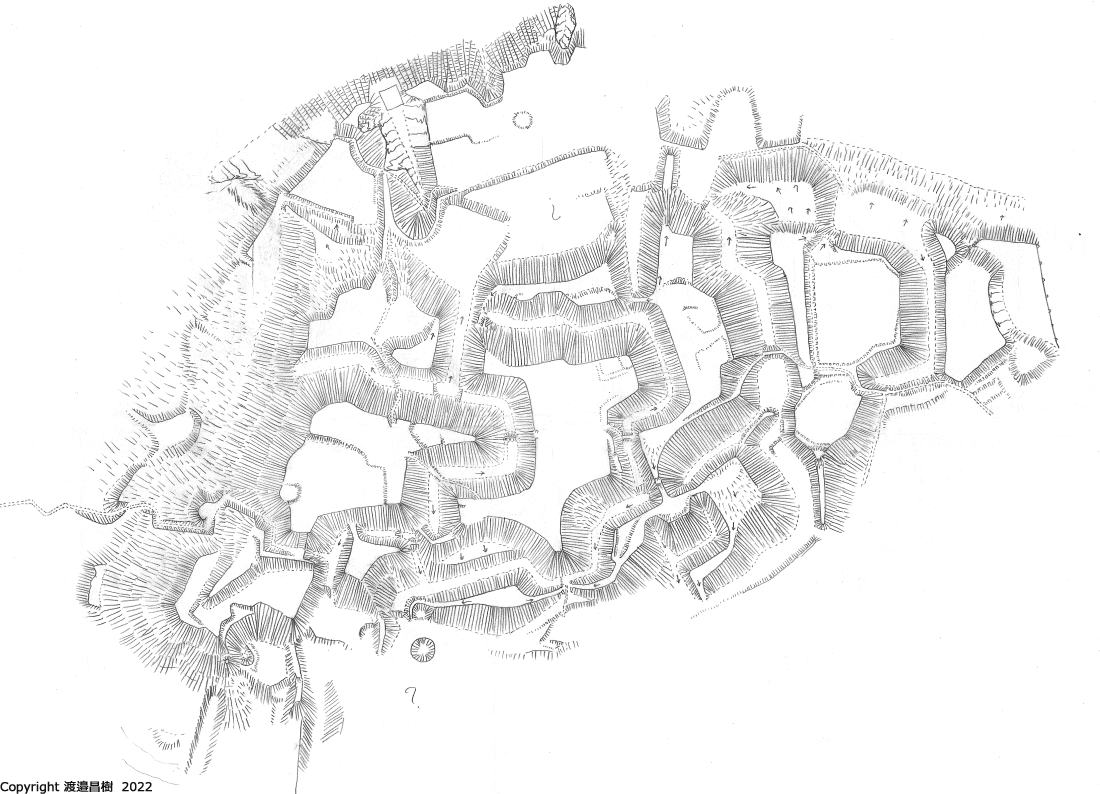

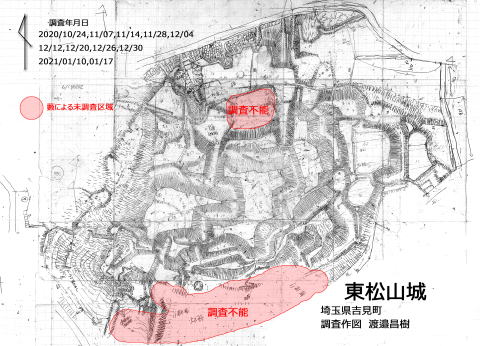

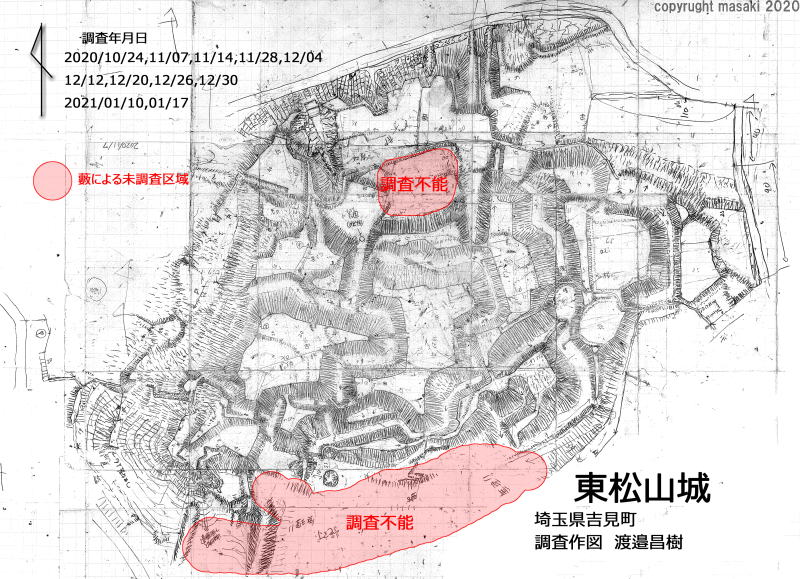

管理人は、この図で清書を始める事にした。 その理由諸々をお話したい。  11日目もバイクで20分。 東松山城にやってきた。  いつもの場所をパチリ!(の ω<)☆  今日のお題はほんの少し。 笹曲輪下の腰曲輪確認を行った。 そのあとは、今一度激藪地帯の再TRY。   いつもの藪に向かう。 ほんのわずかではあるが、図の堀は下草刈りがされていた。   堀底だけ、わざわざ草刈したようであるが、 上から望むことはできない。 ちょっと残念。  それより管理人は、是非大井戸廻りの藪取りをしていただきたい。 このあたりが一番藪の範囲が広く、手が出せない。 やはり、とてもじゃないが、歩けない。 ここにはかつて木が生え、下草は少なかった。 昔は、これほどまでに歩行困難な藪は無かったのだろう。 おそらく、平成20年。 いまから13年ほど前に当地は菅谷・杉山城と共に国指定史跡となった。 その時、一帯を伐採し測量図を作った。 だが、其の後がいけない・・・・ 測量は良いが、それからは何も手を付けず放置されたと考えられる。 木がないため下草は伸び放題。 藪が枯れ、そこに藪が育ち、再び枯れる。 それらが幾層にも重なり、分厚いパイ生地のような激藪となった。   何より、地表面の起伏が全く分からない。 縄張り屋は手の施しようもない。 国指定がアダとなり、ここまでの藪になってしまったのである。 左写真の場所は、町図のような切岸や土塁が観察できる場所のはずだが、 全く起伏がわからない。  話は変わるが、北の惣曲輪一帯。 ここの場合は畑が激藪化した。 私がかつて調査した時も、畑だった。 その後、同じく国指定となり、土地も買い上げられたのだろう。 かつてあった農家数件も、今は無い。 ここも測量後放置。 畑であった事が災いし、木の遮りも無く、藪は激化。 とうとう分厚い藪に変わってしまった。 管理人は大抵の藪では根を上げないが、何度かチャレンジしてみたものの、とうとう手に負えなかった。 酷すぎる。 なので 残念ながら、これ以上の調査を諦めた。落城できず降参だ。。。 管理人の縄張り図上では、調査不能区域とする。 将来、これらの藪が刈り払われたときに決着をつけたいと思う。 とりあえず、この状態で清書を始める予定だ。 |

| 今回の一連の調査で、町にも進言させていただいた。 最後に、その返事を今一度掲載しておこう。(第4日目に町とのメールのやり取りを掲載) ◆吉見町 生涯学習課 文化財係からの返信 >現在、町では史跡整備及び活用に向けた指針となる整備基本計画について専門家による委員会を設立し検討しているところです。 >計画策定後には環境整備も含めた具体的な史跡整備を進めてまいります。 何度も言うが、 この城は後北条氏だけでなく、名だたる武将(武田信玄、前田利家、真田昌幸など)が訪れた城なのである。 同時に指定された菅谷城や杉山城よりも、よっぽど史実的に確立されているのだ。 そんな城が、こんな状態で良いのか!????  ◆これ以上の調査は困難と判断し、この図で一旦清書します  (藪がなくなったら、続くかも・・・・) |

| 再調査 第10日目 もろい地質 2021/01/10 |

調査10日目。 今日は、2時間しかないので、不確かなところの調査。 いつものように、いつもの場所。 毎週のように来てるいから変化なし。 もう、この写真の並びはやめよう。    お題は、笹曲輪下。 町図の○赤丸エリアは、なんとなく藪をしのげそうということで確認に来た。 藪で写真はないが、 ○中にある大きな円の穴は、井戸(水溜)の跡と考える。 この南斜面は結構水があるらしく、9日目の『大井戸』の他、多数の穴遺構が残る。 全て水に関する施設であろう。   さて、町図では大きな『竪堀』となっている場所であるが、 これは間違いである。 自然の崖である。 崖を利用して、曲輪を配したと見たほうが良い。 地質的な問題だろうが、この城山は、周辺の吉見百穴に代表されるように、かなり脆い。 この脆さが、武田信玄の「金堀人足」の言い伝え?を生み出したようにも思える。 加工し易いのだろうが、その分、自然の大きな崩れもアチコチできている。 惣曲輪の北斜面も同様である。。 その上で、全ての調査が終わっていないものの、 城の南斜面を ”畝状竪堀群” のように描く縄張り解釈に警鐘を鳴らしたい!。 多くは人の手を施さずにできた、自然の谷、崖と思えるからである。  惣曲輪が話に出たので、 最後に岩室観音の写真を撮りに行った。  岩室観音の山門裏である。 ここも町図では竪堀のように描かれているが、 ご覧のとおりの崖である。 もともと大きな斜面の切れ目であったのだろう。 このように東松山城の斜面は、かなり脆く、崩れやすい地質なのだ。  岩室観音の真横に 「岩窟ホテル」 の跡がある。 明治から大正に掛けて、地元の方が崖を削り、ホテル風に仕上げたものだ。 当時はかなり話題になったようで、絵葉書などの画像も残る。 興味ある方は”岩窟ホテル”で検索してみると良い。 要は、これほど東松山城の地質は”ひ弱”なのである。 自然崩落でできた崖、風化によってできた谷、 それらが、たくさんあったと見て良い。 ◆絵葉書に載っているかつての岩窟ホテル(サイト・絵葉書資料館より) https://www.ehagaki.org/shopping/weja/weja_a3/weja_a3_11/weja_a3_11_a2/weja_a3_a11_a2_a2/38449/  (つづく) |

| 再調査 第9日目 藪中の 2020/12/30 |

調査も9日目になった。 今日もバイクで20分。 東松山城だ。 今日は午前中が雨という予測のため、社長出勤。 しかし、結局雨は降らずじまい。 こんなんだったら、朝から来てればよかったよー。 俺の大切な時間返して欲しい。 さて、左が本日。右が12月26日。 4日しか経ってないから、大して変わらない。(あたりまえか・・)   今日のお題は一番避けていた主郭南の斜面である。 ここは、調査のために木々を伐採し、その後放置されたため想像を絶する藪になっている。 そのため、ずーっと躊躇していた場所だ。 最初からこれだもんなー。 藪の上に図面が置けます。(まぁー、便利!・・・な、わけねーか)   南斜面の藪は半端ない。 南斜面の藪は半端ない。おそらく惣曲輪よりも激しく 『藪ってる』 写真は、藪の向こうの短大を拝んでいる。  ここの藪の特徴は、小竹上に草が覆い被さり、その重みで小竹が弓なりになる。 さらには、その上に木の葉が積もる。  よって、小竹の藪の下には大抵写真のような空間ができている。 管理人はここから藪の中に侵入する。 こうして私は藪の海に潜る事になるのだ。 しかし、もちろん藪海の中は小竹の群集だ。 思うように前進ができない。 ここで大体七転八倒する。 体が熱くなり、方向もわからなくなる。 そこで海に潜った管理人は場所を確認するため、藪の海から顔を出す事になる。 息継ぎだぁ。  息継ぎをする管理人。 ここで呼吸を整え、再び藪の海に潜るのだ。 しかし、ばっかみたいだな。 なにしてんだろぉ、俺。 城のサイトなのに、最近、藪の話しかしていない。  藪の中で格闘していると、藪の切れ目があった。 目の前にポカンと穴があいたような藪が見える。 『あのあたりには町の縄張り図では大井戸があるはずだぞ。』 しかし、ここからでは距離があって近づけない。  そこで、別の場所の藪からアプローチだ。 主郭(町発行の左縄張り図では本曲輪)から堀の中を伝い、 ★のところまで来れば大井戸に行けそうだ。 そして見えてきたのが、藪の中の大井戸である。 砂漠の中のオアシスのようである。   大井戸周りの藪は低い。 近くまで割と簡単に近づける。 直径10mほどあろうか。 かなりの規模である。 底には大きな木の幹が転がっている。  せっかくなので、大井戸の底に降りてみよう。 周りは土壌の差なのだろう、藪が覆っていない。  底はやはりジメジメしている。 踏み込んだ足が沈んでいく。 水が張っていたのだろう、草が生えていない。 かなりの規模の井戸であったのだろう。 町の図面では 『池』 と書いてあるものもある。 |

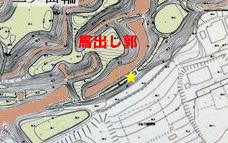

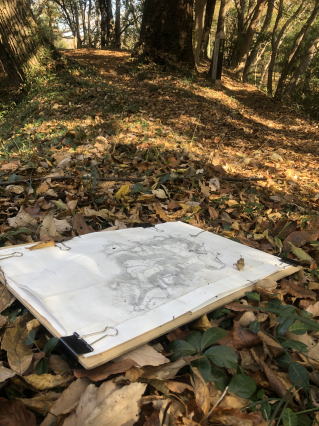

さて、次に向かったのは馬出し郭外の土塁線だ。  これがまた凄い藪。 ここは真っ直ぐ土塁が伸びているのだが、読者の皆様はお分かりになるだろうか? 藪で土塁線がまったく見えない。 土塁の上に草が覆い、このような景色になっているのだ。  くそーっつ!!! 思わずスケッチを投げつけてしまった。 |

次に、藪に飽きた私は、惣曲輪の竪堀先端を道路側から見てみることにした。 ①②③④の順に写真を並べる。  ① 山の岩盤をえぐっている。 溝底は30cmほど。 人一人通れるほどの溝だ。  ② こちらも同じ。 山の岩盤をえぐっている。 側溝のように岩盤をえぐっている。 こちらも人一人通れるほどの溝だ。  ③ こちらは①②より規模は大きいえぐりだ。 自然地形なのか、手が加えられているのかは微妙。  ④ こちらは大きな岩盤の割れ目である。 自然のものであろう。 渓谷のようになっている。 なかなかの迫力である。 (つづく) |

| 再調査 第8日目 惣曲輪の攻防 2020/12/26 |

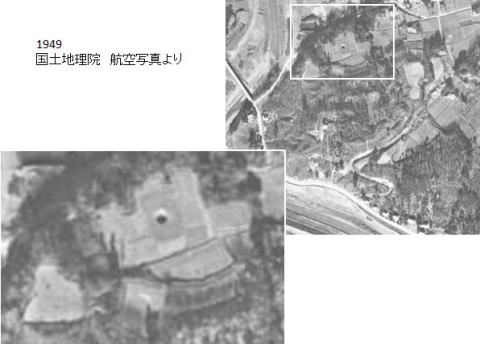

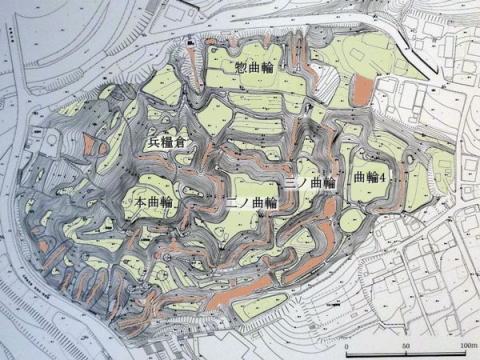

| 6 【第8日までの成果】   調査も8日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。 なぜか綺麗になっているぞ! さっすがぁ~国指定!(半分馬鹿にしてます。。)  いつもの主郭前の竪堀。 さすがに、だいぶ見えるようになった。  主郭に到着。 左が本日。 右が1WEEK前。 さらに落葉が進んだな。    時刻は朝9時前。 冬至を過ぎたばっかりだし、太陽の軌道も低く、長い影ができる。  さて、今日のお題は通称 「惣曲輪」 の描き直し。 いつものように、藪の酷い一帯にやってきた。 ここに来ると毎回ガッカリするのが、この藪である。 後述の写真でもわかるが、ここはかつて畑であった。 それを長年放置していたため、草に草が重なって、深い藪が形成されたのだ。 木も無いので、陽を浴びて夏草として大きく高く成長した雑草達が、今度は冬になると枯れて倒れる。 横倒しになった草が乾燥する。 またその間隙を抜って夏草が成長し、冬枯れして倒れる。 これを繰り返しながら、藪は成長し、厚みを増すのだ。 いやらしいことに、地面に平行に這いつくばった藪になる。 歩行すると足が前に出ない。  写真は惣曲輪のナイアガラの滝。(管理人命名) ただの切岸のようにも見えるだろう。 ところが、切岸に藪がオーバーハングしているのだ。  よって、奥の切岸の位置がわからない。 「裏見の滝」状態で、藪を裏から拝めるぞ!(なんの得にもならないが) ______________________________________  さて、惣曲輪の修正の後、もうひとつのお題に取り掛かった。 航空写真の惣曲輪内の 「穴」 である。 40年前の管理人の旧図でも描いていないのだ。 解説書をみると、ここを井戸とするものがあった。 これだけの遺構を見逃すなんて信じられない。 現場を調査してみよう。  さて、このあたりのはずだが。。。。。。。 「んっつ?、どこだ?」   じーっと地面を眺めていると、 なんとなく丸い窪みが浮かんできた。 「これか・・・??」   反対側に回ってみる。 写真ではわからないかもしれないが、なんとなく窪んでいる。 場所はここで間違いなさそうだ。 現地看板があるわけでも無く、 これでは、見逃しても当然といえよう。  井戸は1980年を過ぎると、写真に映りこんでいない。 なにかの理由で埋められたのだろう。 かつて後北条氏と手を組んだ武田氏が、この城を攻めた事があった。 信玄は金掘り師を集め、松山城の壁面を掘り進め、 城の水脈を封じ、渇水状態にしたという。 この井戸が、その水脈だろうか?? 思いを馳せ、井戸跡で一休み。 今日は風もなく、穏やかな一日だ。 藪漕ぎの合間の一休みだ。  ちなみに上の写真が撮れたのは、近くに藪の小山があったから。 藪の頂点に小型3脚を置き、セルフタイマーで撮影した。 藪も少しは役に立つかぁ??。  ここまでの成果である。 惣曲輪内部の腰高藪の調査はヤメにした。 不毛なだけだ。 きっといつかこの藪が、一掃される時が来るだろう。 なにしろ国指定なんだし。 その時まで取っておき、綺麗な状態で描き足したいと思う。 ちなみに、この城にはそんな風になりそうな箇所が幾つも出てきそうだ。 ______________________________________   ◆吉見町 松山城図 ◆吉見町 松山城図さて、藪漕ぎばかりでは飽きた。 面白くないので、曲輪4外側の堀へ向かう。  やっぱり藪の少ない遺構は最高だ。 綺麗な横堀がバッチリ。  曲輪4側の壁は高く、堂々としている(写真左手) 城外側から見ると、なかなかの迫力である。  曲輪4外の曲輪の矢倉台。 どうしてここにあるのか? 堀の内部を見透かされないように作られたか? 解釈は、もう少し後でじっくり考えてみよう。 ______________________________  本日最後のお題は、主郭下の赤網掛けの曲輪。 町の縄張り図では、竪堀、竪土塁など豊富な縄張り要素が書き込まれているが、 「ほんとぉ????!」 というのが管理人の正直な印象である。 ここもかなりの藪地獄で、写真にする価値もない場所である。 なんとか曲輪の縁をたどれば、かなり曲輪の加工が甘い。 平面なんだか、緩傾斜なんだかわからない場所である。 町の図面は 「書きすぎ=過大評価し過ぎ」 という感じがする。 ここも藪が綺麗になったら改めて書き直したい場所だ。 (つづく) |

| 再調査 第7日目 腰高藪の苦闘 2020/12/20 |

| 調査も7日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所!!! なぜか綺麗になっているぞ! さっすがぁ国指定! _______でも、綺麗にして欲しい場所が 全然ちがうんですけどーぉぉ! (左が12月20日、右が12日)   主郭横の竪堀はこんなもん。 左が今日,右が11月14日。    いつもの主郭に到着! あら!綺麗なもみじが無くなっちゃった。 左が今日、右が12月12日。 1WEEKでこんなにも変わるのか・・・・・    地面の落ち葉もなんとなく色あせて、、、、 いよいよ冬だよね。 明日21日は冬至(2020年)だし、仕方ないよねー _____________________________ さて、今日のお題は先週の全面描き直し。  まず、主郭北の通称「兵糧倉」郭を修正する。 ◆左写真は兵糧倉郭下の土塁  この「兵糧倉」郭の下の曲輪からは、東松山市街がとてもよく見える。 まあ、ここだけ木が払われているからなんですけど。  次にメスを入れるのが、通称「惣曲輪」である、 次にメスを入れるのが、通称「惣曲輪」である、本城の最北、吉見百穴寄りの最大級の曲輪だ。 まず、この曲輪を描き始める起点として、 三の郭下の大きな土塁から調査を始めた。 おそらく虎口であったと思うが、残念ながら破壊されている。 この土塁を基準点にして、惣曲輪を描き上げよう。 ◆左写真正面が土塁  ところが、 「惣曲輪」はご覧のような全面藪である。 真ん中のリュックは地べたではない。 地表面から1m位のところに浮いているのだ。  「惣曲輪」はかつては畑であった。 「惣曲輪」はかつては畑であった。国指定となり、町なのか国なのか知らないが、買い上げたのだろう。 だけど、其の後、草も刈らずに放ったらかし。 それが何年も続いたのだろう。 藪に突入すれば、ご覧のとおり。 いやらしいほどの腰高の藪で、地面が全く見えない。 よって、曲輪の緣が全然わからない。 前は見えるのに歩けない! 進めない! 歩測ができない! おい! これだったら、畑だった方がマシだよ!  頭にきて図面を投げつけた!! (⊙౪⊙)۶チクショォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ ブ-ン……ε( o・ェ・)o でも、藪で沈まない 。 「惣曲輪」の藪。 いい加減にして欲しい。 どうにかならないのかなー、吉見町さん! マジ、進まないよーーーーぉぉ。    「惣曲輪」には人家もあったのだろう。 片隅にサボテンを発見。 こいつがとてつもなく大きなサボテンなのだ。 メキシコで見たやつとおんなじ。  サボテンの後ろは二重堀がある。 結構広い堀でだいぶ埋まってしまっている。 残っていたら、 結構な堀だったのになぁ~~~。  今日の成果。 あとで測量図と比べたら、修正すべき箇所がたくさん。 もう一度見直しだな。 見直ししなければいけない理由は、この藪に尽きる。 ほんとにもー。 (つづく) |

| 再調査 第6日目 2020/12/12 |

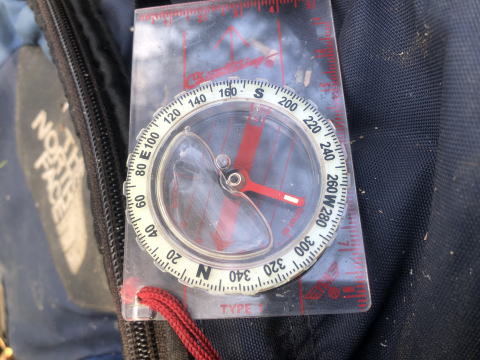

調査も6日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。 主郭への道。 右が10月初回時なので、かなり上空が見えるようになった。   主郭に到着。 紅葉がかなり進み、ほとんど真っ赤になった。 近づくと、もうすでに落葉が始まっている。 左が今日、右が先週。 随分変わるもんだ。   こういう、モミジの絨毯って良いですよね。  さて、本丸から通称「兵糧曲輪」へ向かう事にする。  通称「兵糧曲輪」沿い、主郭から延びる竪堀。 ご覧のとおりの激藪堀。 よく見ると、これだけで逆茂木以上に効果が有リそうな気がする_____ こういう防御方法もアリ??   さっそく調査開始。 しかし、くっそー。 すげー藪だ。 必死に曲輪の形を追う。 うりゃー!! 藪が開けた!と思ったら、その先はまた藪だった。  皆さんはお気づきだろうか? 実は藪にも色々あるのだ。 まず、左写真の様な、小竹の藪。 身長より全然高くて見通しが効かない。 しかし、植物が縦に伸びているので、なんとか進める。 コンパスを使えば、曲輪の切岸はなんとか追える。  ところが、全くダメなのが、左写真の様な藪。 実は、この藪の高さは腰高である。 なので、見通しが利く。 先が見える。 だけど、藪が絡み合っているため、行軍できない。 這いつくばろうが、跨ごうが埒があかない。 おまけに、切岸が藪に隠れて全くわからない。 イバラやタラの木も突如現れる。 痛っつ!!くそーぉ! 前が見えるのに、ぜんぜん進まねー!!!  藪を進む くそーっ!  痛っつ!(*▽×) くそーっ 一体ここはどこなんだ?? コンパスで確認しよう___  あら~っっ!? 指針が無くなってるぅ~   リュックをあさったら、コンパスが出てきた!(嬉) でも、空気が入って指針が安定しない___ そうか、このコンパスがダメなので、 今さっき壊れたコンパスを買ったんだった  壊れたコンパスもって、岩室観音堂方面に行った。 すっごい崖だなぁ。  結局、今回の調査は、全くダメ。 ぜんぜん納得がいかない。 全面描き直し決定! コンパス無くっちゃ、話にならない。  今日は半分、この紅葉を拝みに来ただけとなった。 かえろ、帰ろ、もう帰る!(怒) (つづく) |

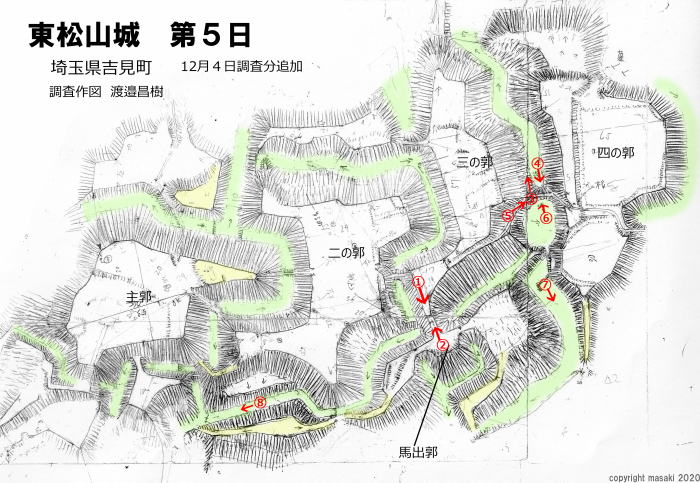

| 再調査 第5日目 2020/12/04 |

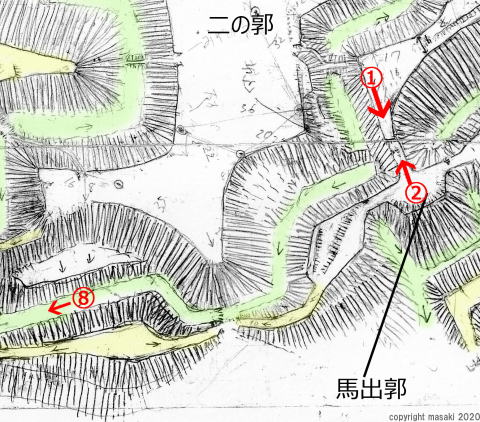

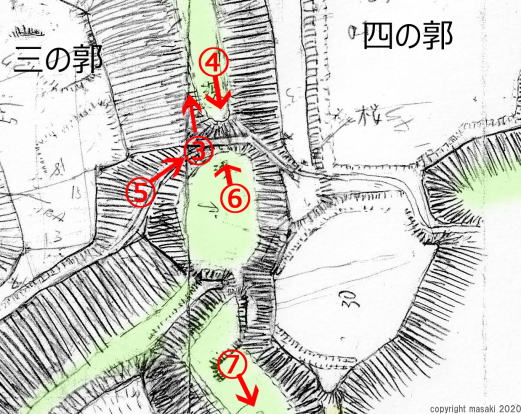

調査も5日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。  いつものように主郭へ向かう。 主郭前の竪堀。 左が今回、右が前回。 一週間じゃ何も変わらない。    主郭に到着。 左が本日。 右が一週間前。 この一週間で画面中央の楓がかなり色づいている。    近づくとこんな感じ。 管理人は紅葉が大好きである(嫌いな人はいないと思うが。。) 真っ赤に染まる紅葉も良いが、 私は、赤を基調に緑や黄色が入る紅葉の方が好きである。  さて、主郭嘴状の矢倉台。 ここの藪は相変わらずである。 でも藪が少し落ち着いて、倒壊した石碑が見えるようになった。 画面中央右寄りにあるのだが、お分かりになろうか・・・?  吉見町のサイトでは、在りし日の石碑の姿を使って東松山城を紹介している。 ”だったら直せばいいのに・・・・・” 吉見町には先日意見メールを送らせてもらったが、 この城は武田信玄、上杉謙信、前田利家・・・など、戦国の名だたる武将の集合地帯。 なんでもっと大切にされないんだろう??と、本当につくづく思う。 ただ、整備を立派にされると、立ち入り禁止区域が増える傾向もある。 それはそれで、縄張屋からすると困る所ではある。 とにかく余計な資料館なんか要らないから、 立ち入り禁止区域の無い、杉山城の様な整備にして欲しい。。。。。 二の郭である。 草も落ち着き、かなり綺麗になった。 右写真の10月24日と比べれば歴然。    さて、その先。 私が思うに、 これが、この城のダメなとこ。 二の郭と三の郭の間の堀であるが、堀の中は放ったらかし。 やはり城は堀や土塁を見せなくちゃ。 防御の凄さが全く伝わらない。 主郭周りの堀も全く同様の藪だらけなのである。 平らなところだけ草刈しても、見学者は、 「あー、結構広いねー」 で、終わっちゃいませんか?吉見町さん!! 【本日までの成果】 ◆全体図  ◆二の郭、馬出郭   ① ①さて、今回の調査は前回の復習から始めた。 まず、二の郭から馬出郭へ向かった。 写真は、その土橋から馬出郭方向を見ている。 幅2mほどの狭い土橋で、途中に切れ込みがある。 誰も言っていないが、管理人は 門か、小さな木橋をかけていた可能性があるとみている。  ② ②写真は、土橋段差を馬出郭側から写した。 写真だと、段差がうまく伝わらないなあ。 ◆三の郭、四の郭   ③ ③3の郭と4の郭間の堀である。 あら! さんざん文句を言わせてもらっていたが、 そうですよ、これですよ、これっ!吉見町さん! せめてコレでしょ。 こうすることで堀の深さ、曲輪間の高低差、迫力が見学者に伝わるんですよ。 ”やればできる!” この程度のことを、全ての城域でやってください。 なんせ、国指定史跡なんだから。  ④ 三の郭と四の郭には綺麗な土橋がかかる。 土橋の両側の堀の深さが違う所を見て欲しい。 写真は 堀の深い方から撮ったもの。  ⑤ 土橋を三の郭から四の郭方向に見る。 土橋左の堀が深くて、右が浅いのがお分かりになるだろうか???  ⑥ 今度は土橋を堀の浅い方から撮った。 どうも、この浅い堀側には池があったようだ。 さらに南側には仕切り土塁があり、その先も池となっていたようだ。 今はなんとなくジメジメしている程度。 しかし管理人の40年前の図面には、しっかり池が描かれている。 まったく記憶がないが。。。  ⑦ あら~ また出ちゃった! この城のダメなとこ。 池のある堀側はご覧のとおり。 当地は堀幅が広く、池跡も見せ場になるのだが、この有様。 草刈したのは反対側の堀のみだったんですねー。 今日の調査のお題は、四の郭と馬出郭周辺。 でも、これではド藪で全く写真の価値がない。  ⑧ ところが、写真にもならない二の郭下の堀を藪漕ぎをしていた時! んっつ!!! 堀中に綺麗な楓の大木が忽然と現れたではないか!  近づくと、その美しさは倍増。 おそらくここに来る人は私以外誰も居ない。 この紅葉は誰の目にも触れられなかったのだ。 激藪漕ぎをした者だけへの特権となっている。 東松山城には一応見学路が設けられているが、そこからは絶対見えない場所だ。 なんか、かなり得した気分になった。  人目にさらされないため、剪定等もされない。 ほったらかしの、かなりワイルド感あふれる楓だ。 あー、見れば見るほど癒されるぅ。。。 あまりの美しさにしばし見とれてしまった。  さあ、今日の成果である。 四の郭、馬出郭周り、二の郭直下の曲輪を描きあげた。 あと何日かかることやら・・・・・・・・・ あと5回は行くことになりそうだなぁ。(不安) (つづく) |

| 再調査 第4日目 2020/11/28 |

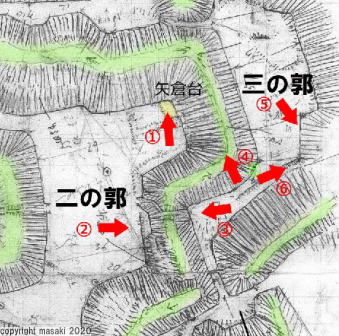

調査4日目。 調査4日目。今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。  いつもの主郭下の通路。   さて、どうも草刈りが行われたようだ。 左写真は主郭南下の曲輪。 ちょっとだけだけど、だいぶ見通せるようになた。 これは、主郭南の竪堀 左が今回、右が前回。 ここはあまり変わらんばいな。    主郭にあがってみる。 お! これは草刈りがシッカリ行われているな。 綺麗に草刈された主郭は歩きやすい。 左が今回。右が前回。 その差は歴然である。    しかし、主郭の嘴状の張り出しは藪のまま放置だ。 実は前回の調査で、藪だらけになっている東松山城を見て、吉見町の意見箱に提言したのであった。 >【管理人が町に送ったメール⠀2020/11/05】 全文 滑川町で城周りを趣味にしているものです。 このあたりの城の縄張りの図面を書いて喜んでいる者ですが、 同じ国指定史跡である杉山城、菅谷城、小倉城にくらべ、東松山市の松山城はあまりにも荒れ放題なのは、いかがなものかとメールさせていただきました。 本丸含め、草刈りが充実しておらず、案内板は立っていても遺構が藪で全く見えません。 特に堀の中、そして城の南面については激藪になっており、侵入不能です。 私は城の調査中に、城を訪れたご夫人に、本丸跡に居るにも関わらず 「すみません、本丸跡ってどこですか?」 と聞かれたほどです。 ガッカリでした。 松山城は杉山や菅谷城より戦国の歴史もあり著名です。 雄大な堀、土塁、馬出しは目を見張るものがあります。 国指定にどれだけ町が加わるのか?、素人ですので知るよしもありませんが、どうかご一考くださればと、失礼ながらメールさせていただきました。 宜しくお願いします。 >【吉見町からの返信 2020/11/24】 全文 この度は、お問い合わせをいただき、ありがとうございます。 松山城跡の環境整備は、県道・町道に接している危険木の伐採・撤去並びにボランティアの協力による下草刈りを定期的に実施しているところですが、 近年では雑草の繁茂の勢いに追い付かない状況が続いております。 現在、町では史跡整備及び活用に向けた指針となる整備基本計画について専門家による委員会を設立し検討しているところです。 計画策定後には環境整備も含めた具体的な史跡整備を進めてまいります。 松山城跡は郷土を代表する大切な文化財であり、多くの見学者が訪れる史跡でもありますので、 今後も引き続き史跡の環境整備に努めてまいりたいと考えております。 生涯学習課 文化財係 吉見町さん、言いましたね!! 整備の方、しっかりお願いしますよ!  このメールの影響なのか、 たまたま定期的?な草刈りのタイミングに当たったのか、 とにかく草刈が実施されたようだ。 二の郭も綺麗になっていた。 ただ、この城の魅力はどちらかというと堀である。 しかし、堀の中は藪だらけ。 全く手が届いていない。 また、遺構として技巧的なのは 主要部ではなく、主要部の周りが多い。 其の辺が残念。 さて、今回の調査までの縄張り図(原図)である。 本日は二の郭より調査を始めた。    ①写真 だいぶ削られているようであるが、 矢倉台とみて間違いなかろう。  ②写真 二の郭から三の郭へ向かう道である。 土橋での連絡となる。  ③写真 ②の写真を三の郭側から見る。  ④写真 ④写真これが、この城の整備のダメなところ。 堀が全く見えない。 立派な堀なのに、藪で迫力が伝わらないのだ。  ⑤写真 三の郭より四の郭方面を望む。 巨大な堀である。 降りていないが、こちらの堀は草刈が実施されているのか??  ⑥本日の調査はここまで。 約4時間半歩いた。 写真は四の郭へ降りる虎口のとば口である。 __________________________________  本丸に寄って一服。 紅葉を見ながら、おにぎりを一つ食べ、今日の調査を終わりにした。  また、来週くるわ!。 じゃな。 激藪調査は続く・・・・・・ |

| 再調査 第3日目 2020/11/14 |

3日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。  前回より葉っぱ、少なくなったかなぁ~~~ うーん、主郭下の竪堀も堀底が見えるようになってきたような気がする(左:今回、右:前回)    主郭に上がると中央のメインTREEが 綺麗に色づいていた。 (・・でも綺麗なのはここだけ。)  時刻は朝8:00。 訪れる人は誰もいない。  気合を入れて、さっそく調査開始。  今日のお題は二の郭と主郭間の堀から始める  その途中、驚いたのが二の郭南の斜面! なにいぃ???? この激藪!! ここには堀や土塁が巡っているはず。 国指定なのに・・・・・! こんな藪の中を いずれ俺は調査しなくちゃいけないのか・・・??  ・・・そう思ったら意気消沈してしまった。 すっかりやる気をなくした管理人。 今日はもう帰ろう。。。。 松山城は国指定史跡である。 よって、近隣の杉山、菅谷、小倉、鉢形城と同位である。 しかし、それらと比べ、あまりにも藪が酷すぎる。 全く管理していないといって過言ではない。 個人の私有地の城の方がまだマシとも言える。 このあまりにも酷い現状を目の当たりにしたので、管理人は吉見町のホームページに書き込みを行った。 まあ、あまり期待はしていないが。。。。。  今日の出来高。 主格下の曲輪を描きあげたのみ。 あまり進まないなぁ。 次回からはフレックス縄張り図になる。 2日経ったけど吉見町からは何の音沙汰もありません。 (つづく) |

| 【既存縄張り図の評価】 まあ、いいんじゃない |

| 再調査 第2日目 2020/11/07 |

2日目。 今日もバイクで15分。 東松山城にやってきた。 いつもの看板、いつもの場所。 前回より、藪は落ち着いたかな??? ・・・って、あまり期待はしていないが・・・・。 さっそく登城。 (左下)写真は主郭下の虎口。 (右下)写真は主郭下竪堀だけど、何が何だか・・・ 全然草の状況は変わってないな。   この階段を登れば・・  やはり草ボーボーの主郭である。  今日は二の郭から調査を始めるが、ここもご覧のような感じ。  郭をちょっと歩いただけでこの始末。  竪堀の中には、妙に大きなキノコが。。。。 これ、食えるのかな?  結局、今日も藪と戯れ、大して進まず。 ここまで!! (つづく) |

| 【既存縄張り図の評価】 まあ、いいんじゃない |

| 再調査 第1日目 2020/10/24 |

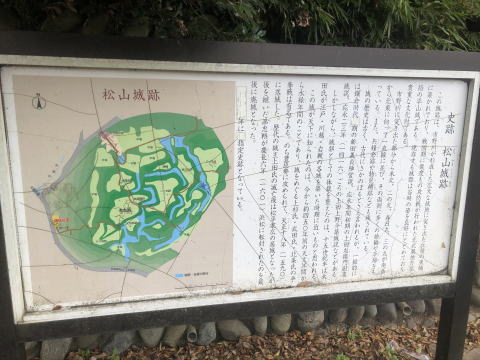

旧図から時を経て40年。 あらためて東松山城にやってきた。 40周年記念・・・というわけではないが、2020年の目標は、この城の再攻略と決めた。 なお、 「松山城」 という呼称は全国に余りにも多いため、当サイトでは敢えて 『東松山城』 と呼ばせていただこう。。 数ある松山城との差別化だ。 さて、本日は10月も後半だが、草、樹木はまだまだ元気である。 しかし、ここは杉山、菅谷と同様、国指定史跡。 整備も進んでいるから、昔とくらべ見学もし易いに違いない!と踏んでいた。  自宅からバイクで15分。(近っつ!) 城に到着だ。 残念ながら左写真の城直下には、車は駐車不能。 バイクは問題なしである。 車の場合は、少し歩く事になるが吉見の百穴の駐車場に留めるしかない(でも無料です) ◆城の案内看板 東松山城には縄張り測量図がある。 ただし、ベースはかなり古いものだと思う。 昔買った資料にも同じ図が載っていた記憶がある。 どこまで正確かはわからないが。。。。。 案内看板もこの図をベースに立派なものが掲げられている。    さあ、登城だ。 久々の訪城に胸が躍る。  歩いてすぐ思ったんだが、草が多いな・・・・  おいおいおい、ちょっと。 ここ、国指定史跡だよな?!!!  主郭に到着したが、かなり荒れている。 明らかに、杉山、菅谷とは雰囲気が違う。。。 なんとなく嫌な予感が。。。 早速、主郭の嘴状の張り出しを見に行くと・・・・・  えー!!! 工エエェェ(´д`)ェェエエ工 ただの 藪じゃん!  かつて東松山城で必ず紹介されていた石碑はこのとおり。 藪の中に放置・倒壊していた。。。  ・・すっかり気落ちしてしまった私。 今日の調査はここまで。 主郭を書いておしまいにした。  ちょっとだけ次回調査予定の二の丸を覗く。 同じく、草ボーボー。 何も考えず木を伐採しちゃうから、こうなっちゃうんだよ~。 松山城・・・・再調査に選んだが、気が重い。 (たぶん、つづく) |

| 【既存縄張り図の評価】 まあ、いいんじゃない |

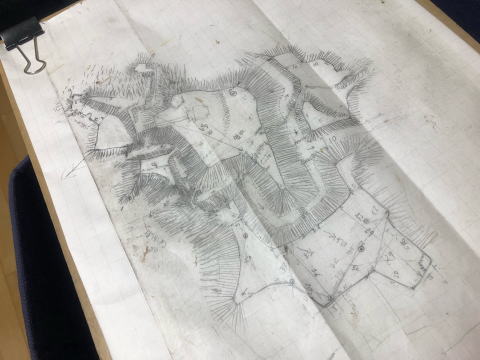

| !旧図 1980/12/21 |

【お断り】本図は管理人の若かりし頃描いたものであり、少々難があると思われますが、ご参考に。 今後機会をみて改訂したいと思います。  【注意書き】

管理人は、かつて東京、埼玉に在住していたことがあり、(実は生まれも育ちも東京都)過去の反省もかねて、若かりし頃に描いた縄張り図を公開する。

大変お恥ずかしい物ばかりである。

読者の方はあまり信用しないで、参考程度にご笑覧願いたい。

|

TOPページへ

| 番外編 羽黒神社周辺 2021/1/17 |

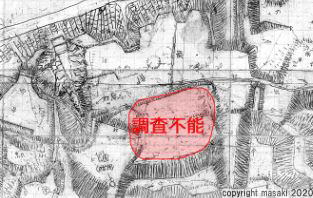

東松山城から現、武蔵丘短期大学を超えた山に、羽黒神社がある。 読者から ”ここも城の一部では?” という情報があり、訪ねてみた。 左が管理人の行動ログである。 羽黒神社周辺の丘全体を歩いてみたが、遺構は見当たらなかった。 「当サイトの規定している「城」には当てはまらない」 というのが結論である。 ◆YAMAPより   現地写真である。 結構な山で、比高は30m弱。 結構   墓地の多い山であった。 無縁仏になってしまったか? とにかく明確な遺構は皆無である。 (おわり) |