![]()

![]()

このページのコンテンツ

| 佐野市 | ㉕会沢の城郭遺構 | 大田原市 | ㊾寺宿西城 |

| 鹿沼市 | ㉖布施谷城 | ||

| 鹿沼市 | ㉗落ノ沢城 | ||

| 鹿沼市 | ㉘富沢城 | ||

| 佐野市 | ㉙長坂城 | ||

| 佐野市 | ㉚太田沢城 | ||

| 那須烏山市 | ㉛志鳥東城 | ||

| 那須烏山市 | ㉜志鳥西城 | ||

| 栃木市 | ㉝小野寺北城 | ||

| 那須烏山 | ㉞山際北久保の城郭遺構 | ||

| 佐野市 | ㉟深堀の城郭遺構 |

| CS立体図調査ページ その2 |

| ㊾CS立体図で見つけた場所 | |

|

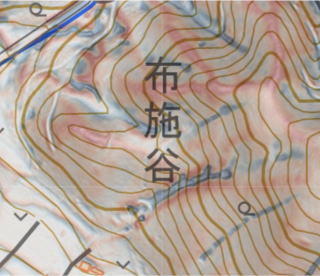

アプローチであるが、 地形図を見ると、 |

|

|

| 【考察】 | |

| ㉟CS立体図で見つけた場所 | |

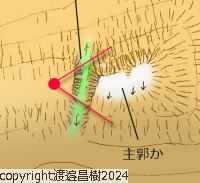

妖しい陰影  深堀城の浄書時に、見つけてしまった。 この陰影は、きっと城に違いない。 もう、いてもたってもいられなくなった。 |

|

|

アプローチ 前回の深堀城の駐車場所と同じ。 ここから少し南に歩く事になる。 |

お話を聞いた人と目的の山 |

早速近くの方に聞き取りと入山許可だ。 目的の山は、左写真の山である。 ちょうど山の麓に、 おそらく林業関係?の男性がいたので お声を掛ける。 私:「この山が城だったという話は聞いたことありますか?」 男性:「知らないねー」 私:「お殿様、お姫様、お侍、 戦争があったなんて話もありませんか?」 男性:「知らないねー」 私:「ここの山や、地名はなんでしょう?」 男性:「ここは深堀だよ」 私:「すぐそこに”今倉”というバス停があるんですが・・」(上写真) 男性:「あ、あれは、もっとずーっと上の方の地名。 ここは深堀」 と言って、もっと道の奥の方を指さす。 私:「あ、有難うございます」 ま、いつもの事である・・・・・(不満) |

|

仕方ないので山登り。 もちろん男性の家の前の山を直登。 これがきついきつい。 |

|

山の頂に出る。 これも、いつもの事で自然地形。 |

|

でも、その先を進むと・・・・・ ”お!!” |

|

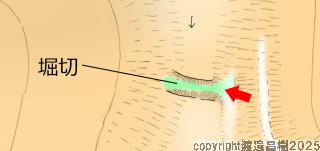

見事な土塁 そして、堀切だ! |

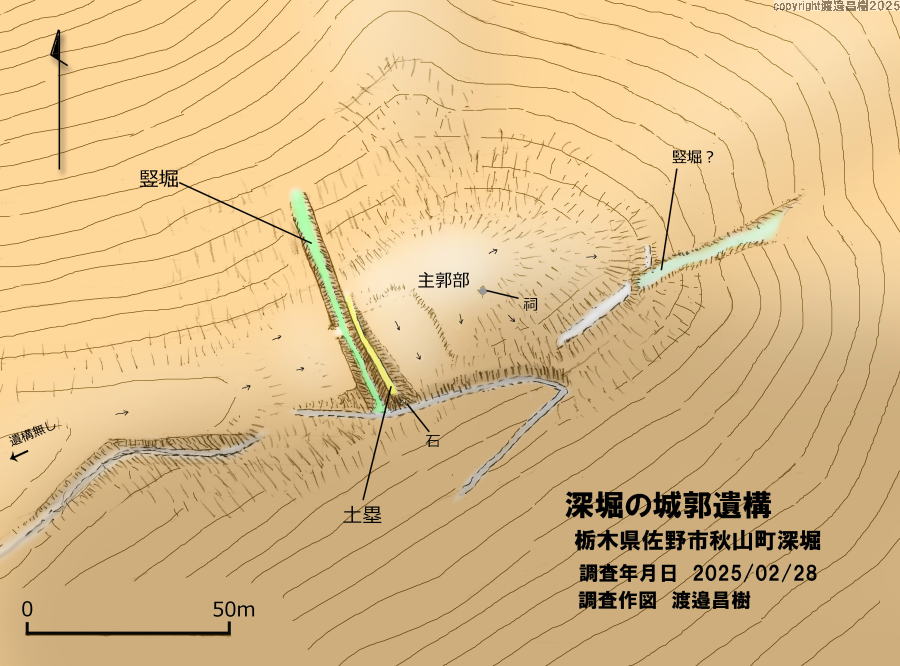

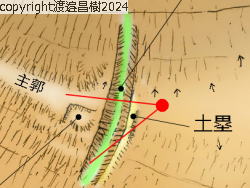

現地調査図 |

|

| 土塁は山頂付近は低いが、 南に下るに従い太く、高くなる。 道で崩されたか、斜面は竪堀になっていない。 |

|

|

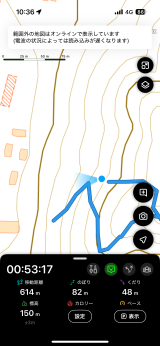

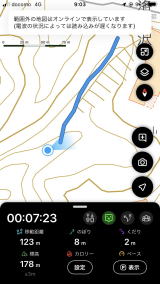

逆に反対側。 逆に反対側。堀切の北側は竪堀になる。 ◆図はYAMAP |

|

写真は北側竪堀下から上を見上げたところ。 |

それにしても見事な堀切だ。 それにしても見事な堀切だ。城であることは間違いない。 右写真は堀切を横から眺める ◆図はYAMAP |

|

|

堀切・土塁の東内側は自然地形で、切岸などはほとんどない。 ピーク部は結構平らである。 |

|

ピークからちょっと降りたところに 祠がある。 |

|

微妙なのだが、 微妙なのだが、山の先端部から、 竪堀状の溝が落ちている。 これを竪堀と見るか、否か。 微妙なところである。 ◆図はYAMAP |

|

北側に尾根が伸びているが、 北側に尾根が伸びているが、遺構はなさそう。 ◆図はYAMAP |

| 結局、この城には堀切と土塁一本だけ。 守るべきところは土塁の内側の平坦地なのである。 つまりは、深堀城も、この城郭遺構も 兵隊を駐屯させるために作られた城郭に違いない! (・・と、勝手に思っている)、 類似例としては那須烏山市の 下井上の長塁 とそっくり。 ここも合戦を想定した施設と考えられるので、 目的は本城と同じであろうと考える。 |

|

| 【考察】 | |

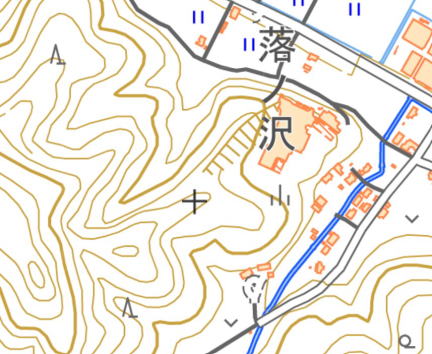

◆図は国土地理院 |

実は、今回発見した2つの城の北西に、 「陣地」という名前の山がある。 筆者は今から11年前、 2014年、佐野の藤四郎城の調査のついでに、 この山の名前が城郭関連地名だったので 調査した。 結果は当HP「情報調査」で報告した。(下記参照) 実は、この山は別名「陣の手」とも呼ばれ、 完全に城郭関連地名である。 山の銘板は 陣の手 になっていた。 しかし、山の上は、 まったくの自然地形なのである。 だが、深堀城、そして今回の城郭遺構が、 この陣地の峰続きにあることは、 偶然とは思えない。 やはり、 かつてこの地で、 何か歴史的緊張があったに違いない。 やっぱり、地名は歴史を反映してるんだなぁ。 (・・とか勝手に思っている) |

| ◆参考 2014/7/12情報調査記事抜粋     |

|

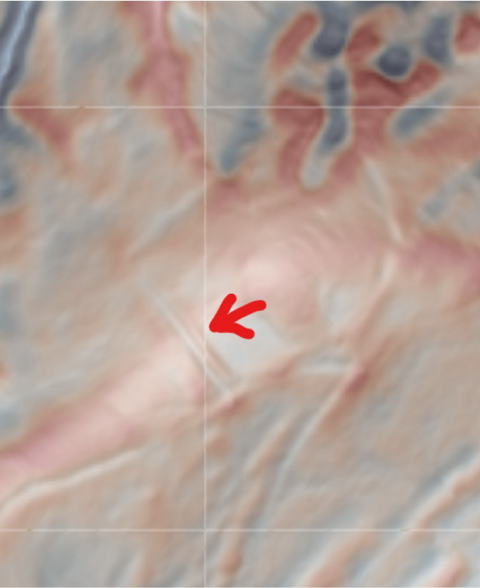

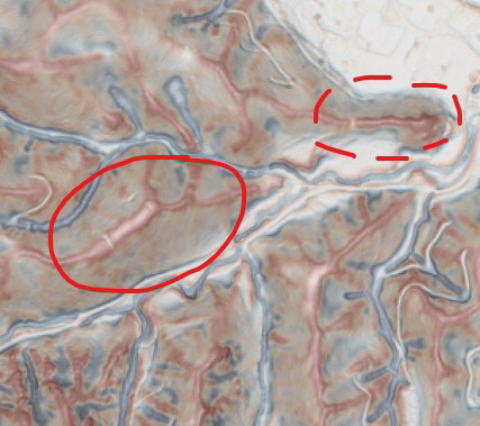

| ㉞CS立体図で見つけた場所 | |

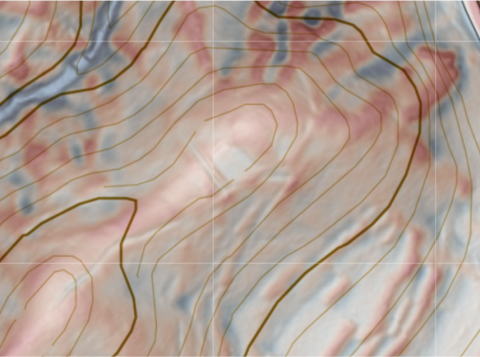

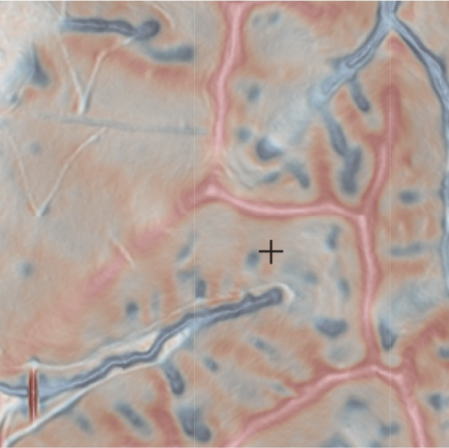

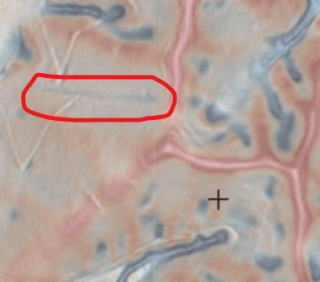

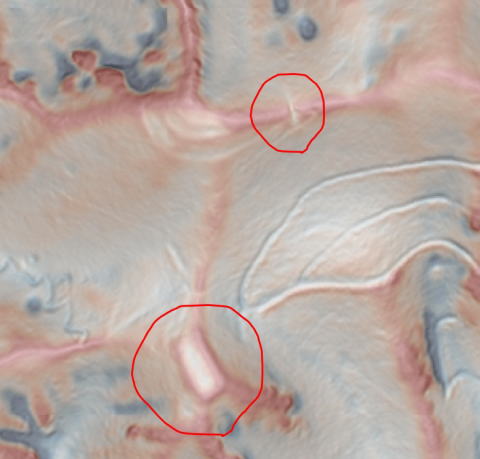

◆図は国土地理院 当方が命名した「山際城」の南西に堀切陰影がある! これは、調査しないと! |

|

|

アプローチ 近くの八坂神社に駐車させてもらう 隣の宝幢院さんでも大丈夫だと思う。 |

|

本日、目的の山である |

|

早速、現地の方にお断りと情報収集。 ソーラー近くのお宅のご婦人に聞いてみる 私 「あのー、この辺の歴史について調べてるんですが、 この山が城だった、っていう話は 聞いたことありませんか? ほかに、お殿様がいたとか、武者がいたとか・・・」 ご婦人 「あ、そういうのは、隣の人が詳しいな」 というので、お隣りへ。 たまたま車をいじっていた男性へ 同じ質問をした。 男性 「城?そんな、話は聞いたことネーナ。 俺の死んだ爺さんに聞いたって、 わからねーって言うんじゃないかな」 死んだ爺さんに聞く? まあ、いいか。 撤退である。 ちなみに、ここの地名は”山際北久保”という事であった。 唯一の収穫だった。 |

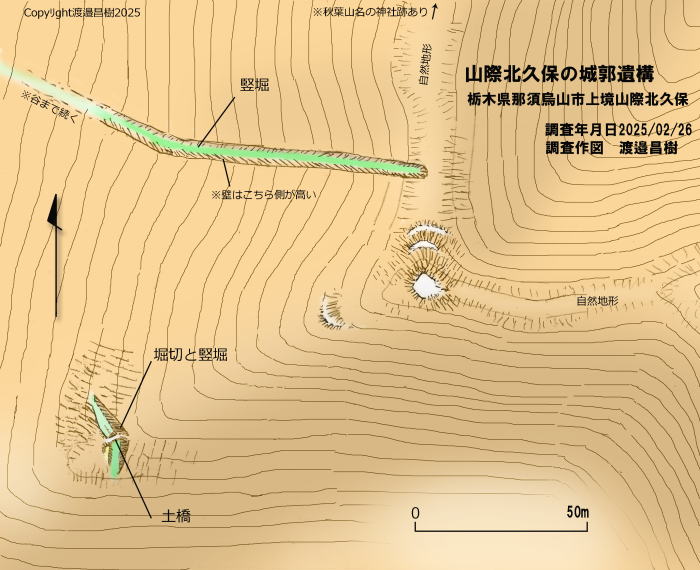

現地縄張り図 |

|

|

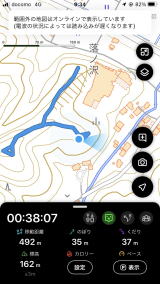

ここからは、道なき斜面を直登した。 ここからは、道なき斜面を直登した。すると、尾根上に堀切が現れる。 ◆図はYAMAP |

|

南斜面はシッカリと竪堀になっている |

|

堀切の中央は土橋だったようだ。 写真ではわかりづらくて申しわけない |

| さて、ここから山頂を目指すが、 山頂までは何もない。 自然地形である。 「ほんと、城なのかな???」 仕方なしに、山頂より北に続く尾根を下る。 すると・・・・ |

|

|

山頂から15mほど下ったところの西斜面に 山頂から15mほど下ったところの西斜面になぜか、竪堀が確認できる。 堀切を伴わず、竪堀のみである。 東斜面には無い。 ◆図はYAMAP |

|

竪堀を下ってみる。 |

| すると、これが長い長い。 右写真は、竪堀下から上を望んだところ。 結局竪堀は、山下まで延びているようだ よく見れば、CS図にもその姿が映っていた。  |

|

| ちょっと気になるのが、 竪堀が、針葉樹と自然林の境界になっているところ。 植生限界で溝を掘った? 杉間伐の運び出しの跡? 色々考えたが、竪堀にしか見えないので、 現在遺構としている。 |

|

|

ちなみに竪堀より先の ちなみに竪堀より先の北尾根先端まで歩いてみた。 すると、潰れた神社と石碑があった。 「秌葉山(あきばさん)」 と書いてある。 この山はアキバ山と呼ばれていたのだろうか。 |

| 【考察】 | |

| 結局、自信を持って城の遺構と断言できるのは堀切のみ。 竪堀については、どうなんだろう? 木を切り出して、それを下におろすために溝になった?とも考えられるが、 こんな綺麗な一直線の溝になるのだろうか? ・・・ということで、一応ここを城と評価することにした。 この竪堀は明らかに烏山城方向を向いている。 ひょっとすると、山際城含め、那須氏と抗争をしていた佐竹氏側がここまで進出し、 烏山方に良く見えるように、この山に竪堀を掘ったのかもしれない。 所謂、「」ここまで攻めてきてるんだぞー」という威圧の為に・・・・。 |

|

| ㉝CS立体図で見つけた場所 | |

| ho-ホームページお客様のこんぶちゃさんからの情報。 東北自動車道路沿いに、城郭遺構があるという。 確かにCS図を見ると南先端に陰影が見える。 ただ、かなり崩されているようだ。 こういう所は行って確かめるしかなさそうだね。、 目的の堀切  |

|

現地調査図 |

|

|

アプローチ 現地近くから、該当区を俯瞰。 なるほど、高速でかなりやられている感じがする。 |

|

国道を引き直したと思われる場所がある。 わたしは、その旧道の片隅に停車させていただいた。 投稿場所までは少し歩くことになる。 |

|

途中、東北自動車道下を通る。 自動車道下には、なんと橋が架かっていて、 車はこの橋の袂に駐車できる。 もっと近くに車が置けたんだな。 これはグーグルMAPでもわからんな。 |

|

さて、入山するのに許可/情報を得ようと、 グーグルMAPに載っていた江田果樹園さんに ご挨拶しようとした・・・ところが・・・ |

|

どうも廃園されたらしい。 人っ子一人いない。 住所は小野寺となっているので、 ここ一帯は小野寺で、小字はわからなかった。 |

|

仕方がないので、東北自動車道沿いに戻ると、 左写真の自動車道整備用の階段がある。 凄い蔓だらけの階段で、 登ってみると、上写真のように、かなりの迫力がある。 |

|

階段を登りきると、おそらく整備用の道がある。 道というより、木が生えていないので、 造成された場所なのであろう。 草がなんとなく刈ってあるので、 これを伝うことにした。 右手は高速の崖なので、注意が必要だ。 |

|

崖から駐車した追跡先頭車2号を望む。 |

途中で草払いは終わり、 そこから先は激藪になる。   |

|

|

左図の所まで来ると、 堀が現れる。 「やっぱ城だね」 確信する。 でも、写真を撮っても こんなものしか撮れない ◆図はYAMAP |

|

結局堀は、尾根を横断し、 結局堀は、尾根を横断し、東北自動車側と、その反対側に 竪堀を落とす。 堀の北側が主要な郭と考える。 郭内部には、おそらく虎口が確認できる。 写真は無意味なので 撮影はこれでやめている。 ◆図はYAMAP |

| 縄張り図としてはこれだけ。 北側の遺構は見当たらない。 あくまでも、この堀だけしかわからない。 削られてしまったのだろうか? ※縄張り図は後日 城名は小野寺城は使ってしまったので、ここは小野寺北城と仮名した。 |

|

| 【考察】 | |

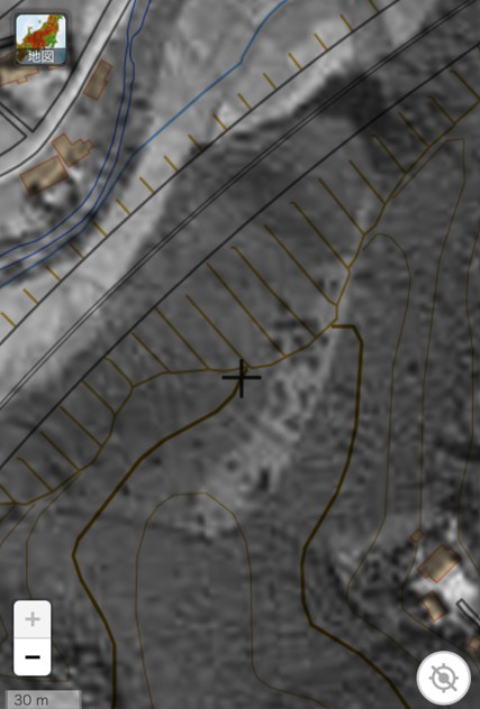

◆図は国土地理院

◆図は国土地理院これは東北自動車道ができる前の写真と 現在の地形図を重ねたもの。 これを見ると、今回確認した堀が映っている。 竪堀は木々に阻まれよくわからない。 さて、堀から北側の高速で破壊された部分も 平場が広がっていたように見える。 ただ、航空写真からは確認した堀以外に 堀の姿は見えない。 当時から現状遺構のみの縄張りだったのだろうか?? とにかく、遺構から察するに、ここは完全に城である。 東北自動車道建設時には、遺跡としての認識もなく、 削られてしまったのだろう。 今となっては残念で仕方ない。 もう半世紀、CS立体図があれば、 この様な遺跡破壊は回避できたのかもしれない。 ◆図は国土地理院 |

|

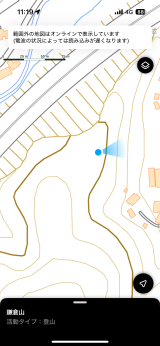

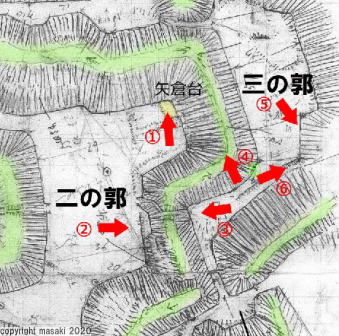

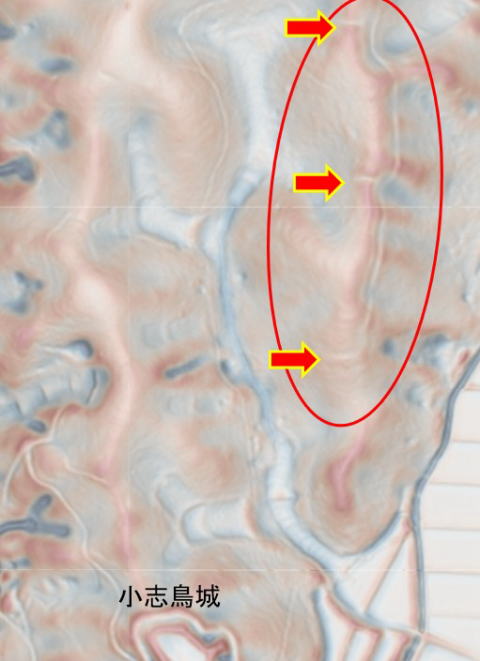

| ㉜CS立体図で見つけた場所 | |

| これも本ページのお客様、市田さんからの情報。 今度は小志鳥城の西の峰に、堀切陰影があるという。 確認してみると、これが確かにある。 管理人は、早速現地に飛んだ!  ◆図は市田さんのものを借用 |

|

現地調査図 |

|

|

アプローチであるが、 車は、志鳥地区公民館前にとめさせていただいた。 |

| 目指す山は、写真正面。 ここから田んぼを渡り、向こう側へ向かう。 |

|

|

田んぼを渡り、林道をそのまま進む。 田んぼを渡り、林道をそのまま進む。山の頂点に交差点がある。 ◆図はYAMAP |

|

ダらっとした傾斜地が広がり、 とても城があるとは思えないが、 指定の場所に進んでみた。 |

|

すると、写真の堀が現れる。 すると、写真の堀が現れる。切通し道ではなさそうだ。 しかし、浅い。 丁度、尾根が狭まった場所にある。 人が掘ったのは間違いなさそう。 やはり、堀切なんだろな。 ここから先は自然地形が続く。 ◆図はYAMAP |

|

さらに進むと、 さらに進むと、再び堀切がある。 写真ではわかりづらいが、 堀切でイイんだろう。 ここで周辺の尾根を見たが、何もない。 これら堀切2本で挟まれた空間が、 城域なのだろう。 ◆図はYAMAP |

| 【考察】 | |

ここは小志鳥城の補佐の城っぽい。 考えられるのは、志鳥東と同時に、治部内山合戦の時だろうか? 陣城‥というより、いつでも放棄して良い陣地っぽい感じで作られたのかもしれない。 |

|

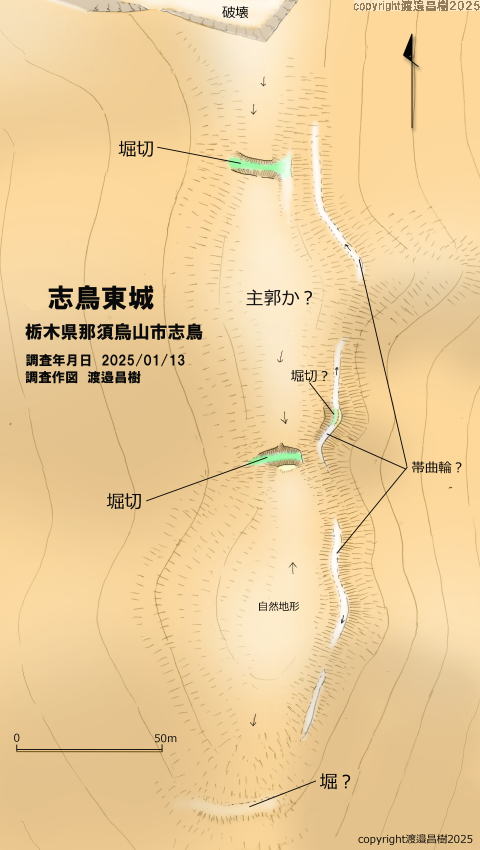

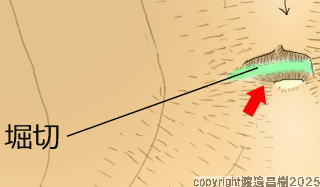

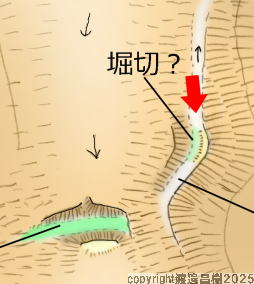

| ㉛CS立体図で見つけた場所 那須氏と佐竹/宇都宮連合の戦い?2025/01/13 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

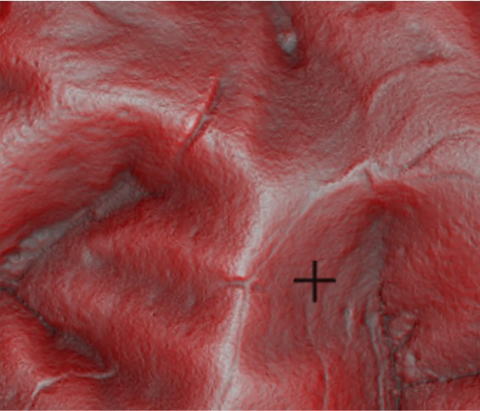

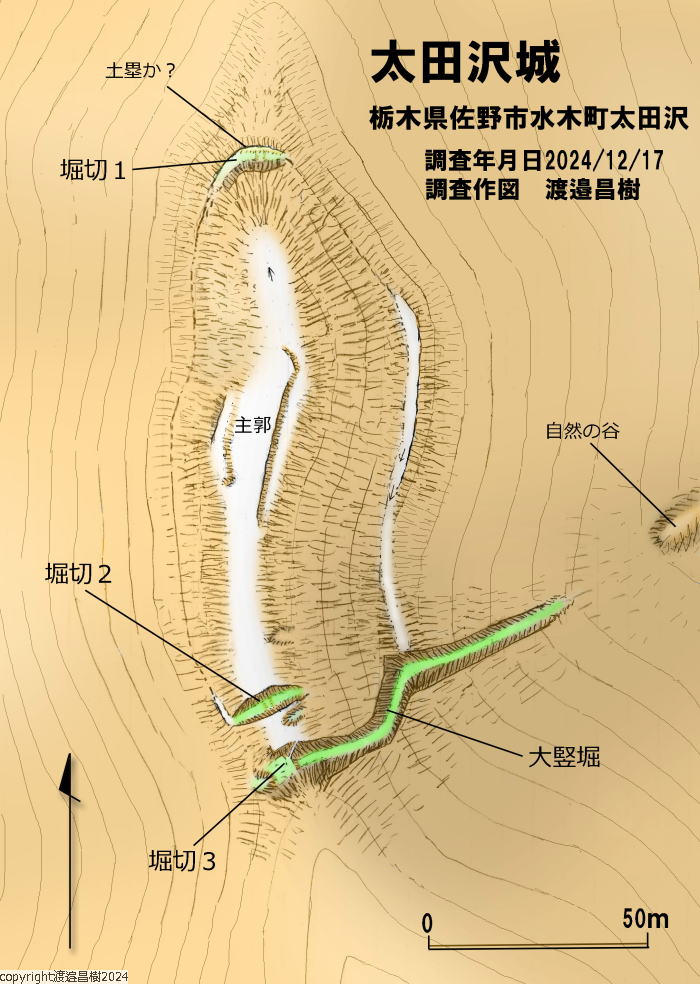

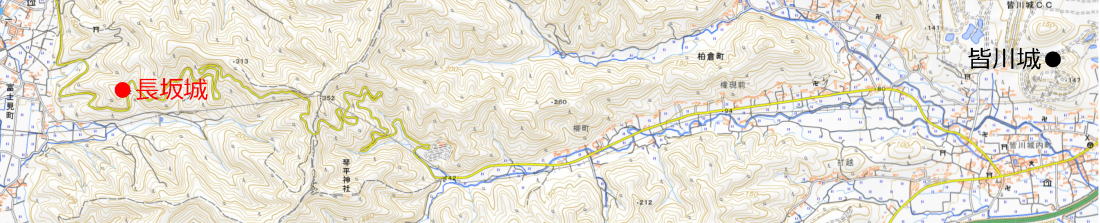

| ㉚CS立体図で見つけた場所 巨大竪堀! 2024/12/17 | |

◆栃木県CS立体図 および地理院地図 CS立体図を覗いていたら秋山川沿いに怪しい陰影に気づいた。 いままで、誰もココを城だとは思っていないだろう。 CS立体図には、堀切と竪堀が見える。 特に西側は竪堀?のようで強力。 一体、どんな城なのだろう? 早速調査を試みた。 場所は葛生から、北に入り込んだ谷の標高361m峰だ。 ちなみに、さらにこの北には、深堀城がある。 |

|

|

アプローチであるが、 山のふもとの集落、秋山川を渡ったところに ゴミ集積場所がある。 車は、その脇に置かせていただいた。 さて、山に入る前に、 周辺の方にお断りと、情報収集を開始だ。 |

|

2軒ほどチャイムを鳴らすも出てもらえず、 最終的に、このお宅の方からお話を伺うことになった。 この方は、子供のころ、良くこの山に登ったそうだ。 お伺いした話をまとめると、 ①この山が城跡だとは聞いたことが無い。 ②山の上には平らなところが確かにある ③この山の名前はない。 地名は太田沢で、細かい字名は知らない |

|

ご親切に、このお宅の裏の畑から登れば良いと教えてくれた。 写真の柿の木(中央)から、尾根に取り付く。 |

|

取り付いた尾根は、下草もなく綺麗だ。 なんとなく道もある。 標高差は150mほどあるが、 休み休み行けば難なく登れる。 |

【縄張り図】 |

|

|

最頂部に着く前に、 最頂部に着く前に、”あら?” この瞬間に、ここが城であることが ほぼ確定的になった。 浅いが堀切のようである。 薄っすら土塁が縁辺に回る。 図では堀切1とした。 |

|

堀切1を、上から望む。 堀切1を、上から望む。こちらから見た方が、堀切っぽいかな。 明らかに人工的に加工している。 |

|

最頂部につくと、これが全くの自然地形。 最頂部につくと、これが全くの自然地形。足をさらに南に進めると、 写真の堀切2が現れる。 写真では、その向こうに堀切3が見える。  |

堀切2はハッキリしているが、 竪堀は、ほんの少ししか伴っていない。     |

|

|

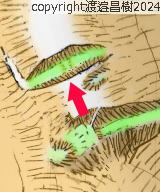

堀切3である。 この城の堀切の中では最大。 西面には竪堀を配していない。 その代わりと言ってはなんだが、 東面竪堀は凄いことになっている。 |

| 堀切3を南から俯瞰する。 この城にふさわしくないくらい、大きなものである。   |

|

|

堀切3の東斜面に降り、竪堀を見上げる。 竪堀は深く、おまけに途中でクランクしている。 |

|

”竪堀の深さは、恐怖の度合いと比例する” これが私の「竪堀の法則」。 よほどこの東斜面を登られたくなかったのだろう。 敵の侵入を秋山川から想定しているということだ。 主郭東下の長い帯曲輪も、それに伴うものであろう。 竪堀は下方で一旦途切れる。 その先からは、再び自然の細い谷が始まっている。 |

| 【考察】 | |

| 太田沢城は、基本単郭で堀切と竪堀の城である。 曲輪と言っても、主郭回りはほぼ加工していない。 唯一、東の腰曲輪は人工的な感じがする。 恒常的な城ではなく、ある時期の戦闘状態の時に臨時に作られたもので、戦闘の物見を兼ねていたと考えたい。 太田沢はかなり山深い所に位置している。 この様な場所で繰り広げられた戦闘とは、一体どのようなものだったのだろうか。 |

|

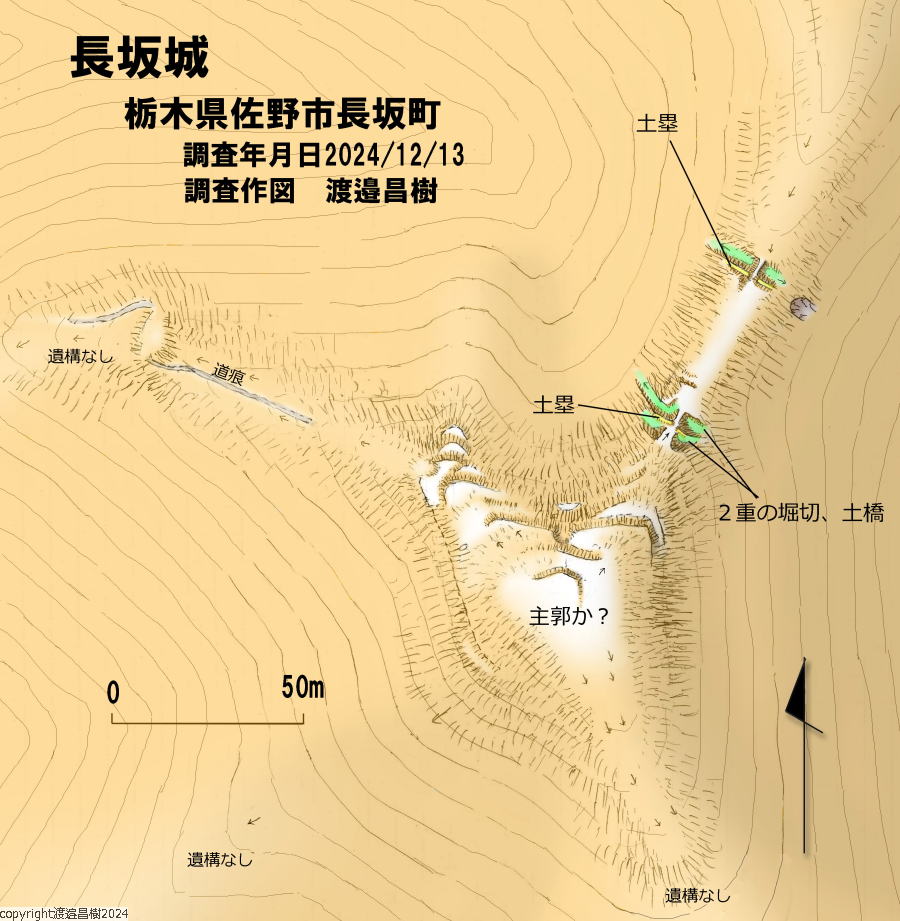

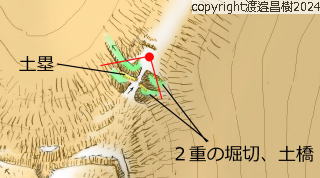

| ㉙CS立体図で見つけた場所 葛生の城 2024/12/13 | |

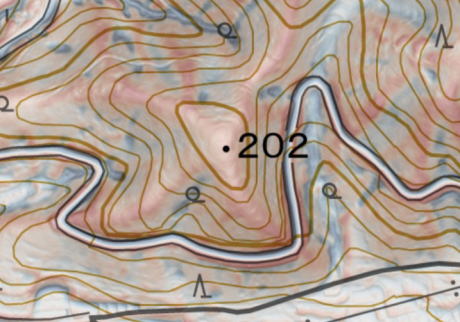

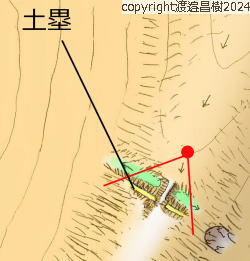

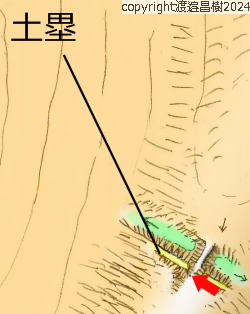

◆栃木県CS立体図 および地理院地図 『薄いのですが、CS立体図に怪しい陰影がある!!』 と、お城仲間からの情報。 情報主は、現地の写真まで提供してくれた。 写真を拝見すると、確かに尾根上に堀切と土橋っぽいのが写っている。 そこでCS図を確認してみると、確かに薄っすらと堀切の陰影が見える。 近くの山頂にも、薄っすらと切岸が見える。 これは、なにかあるかもな・・・・ 早速調査を試みた。 場所は、葛生駅の東の山202m峰である。 |

|

■図は国土地理院 |

この城へのアプローチであるが、 地形図には、 目的の堀切の近くまで県道210号が通っている 「ラッキー!」 車で、できるだけ上がって、楽しよう! 最近、歳なので、楽することばかり考える。 |

|

ところがギッチョン! 県道210号は全面通行止めなのである。(2024/12現在) 「仕方ない・・・・」 管理人は車でのアプローチを辞め、 麓から210号を歩き、城跡に近づく事に決めた。 |

|

北に延びる尾根の堀切直下の道路。 丁度、山に取り付けるように階段があった。 もちろん、その先に道は期待しないように。 |

【縄張り図】  |

|

|

■図はYAMAP ■図はYAMAP北尾根に取り付くと、 早速目に堀切が飛び込んできた。 しかも土橋付き。 この堀の直上にも土橋付きの堀切がある。 2連続の堀切である。 |

さらに北に進むと、もう一本堀切がある。 さらに北に進むと、もう一本堀切がある。堀の南側に土塁を配し 土橋で堀切を渡らせている。 土塁は高さ1mにも満たないが、 しっかりと、土塁である |

|

土塁のある方向から、 土塁のある方向から、主郭は南方向なのは明白。 では、期待を胸に主郭方向に行ってみよう。 標高202mのピークだ。 |

|

|

ところが、ぎっちょん。 山頂部主郭?には何もない。。。 正確には何も無いわけではないが、 微妙な切岸が、あるような、無いような。。。 |

|

調査の結果、 調査の結果、主郭から南に延びる尾根には何もない。 北西に延びる尾根には、 写真、図のように、 切岸があるように見える。 でも実際行ってみると、 これが驚くほど微妙である。 |

| 【考察】 | |

| ここで、遺構や立地からの城の意味を少し考えてみたい。 結局、城の遺構として明確に認められるのは,北に向かう尾根の堀切、土橋のみである。 以上の事から、この城は恒常的に葛生の町を守る為にあるのではなく、 あくまでも急ごしらえで作られたと考えたい。 築城者は、確実に北の峰続きから攻め込まれることを意識している。 地図を見ると、実は閉鎖されている県道210号線は、山越えで一直線に皆川領地に入る。 葛生は現佐野市の北の端。 佐野氏と皆川氏は戦闘を繰り返した時期がある。 そう考えると、佐野氏が皆川氏を警戒して作った、と考える方が自然な感じがする。 両氏の間に、ある時期緊張状態が生まれ、その時に急造したのではあるまいか? 佐野氏側のベースキャンプとして長坂城を造り、皆川の攻撃に備えたように見える。 ちょっと、浅はかな考察かもしれないが、結構当たっている気がする。  ■図は国土地理院地図 |

|

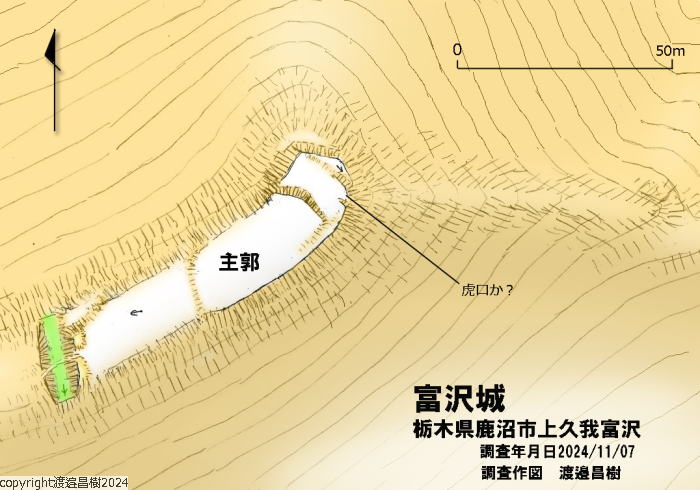

| ㉘CS立体図で見つけた場所 久我城を攻める陣城か? 2024/11/07 | |

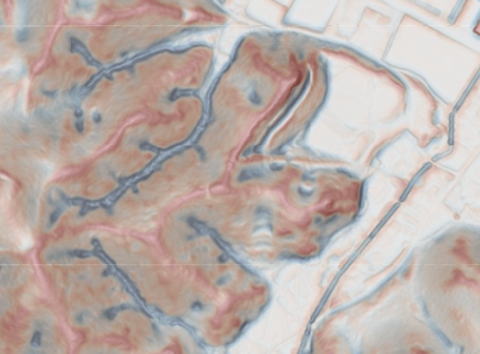

◆栃木県CS立体図 および地理院地図 いつものようにCS立体図に怪しい影を発見。 尾根上に堀切が一本見える。 しかも、2か所だ! 地形図をよく見ると、両方とも久我城の真正面。 これは、なにかあるな・・・・ 早速調査を試みた。 場所は鹿沼市上久我の富沢である。 |

|

|

アプローチであるが、 車は、林道途中の図 P 位置(上地図参照)に置かせていただいた。 丁度、林道が交わるところで、広くなっている |

|

地図には出ていないが P から西に歩くと、 林道が二手に別れる。 右に向かう道がお分かりになりだろうか。(緑の草の生えている道) その先の尾根に取り付けば、迷わず城に行ける。、 |

【縄張り図】  |

|

|

尾根の先端に取り付き、ピークまで来た。 すると、綺麗な平坦地が現れる。 あまりに平らなので、これはやはり城なのでは? と思ってしまう。 ←図はYAMAPデータ |

|

西に進むと、堀切が現れる。 西に進むと、堀切が現れる。シッカリ削られた堀である。 ←図はYAMAPデータ |

|

両端は傾斜しているものの、完全な竪堀にはなっていない。 山の切通とも考えられるが、道がつながっておらず、可能性は低い。 やはり、堀切で良いと判断した。 もう、ココが城跡であることは間違いない! |

|

西に続く尾根から、堀切を撮影。 きっちり、シッカリだ! |

|

堀切から西は細尾根になっていて、遺構は無いようだ . |

|

再び先端部に戻ると、 再び先端部に戻ると、一段切岸が見受けられる。 尾根を伝ってくる敵を ここで一旦受け止めるためだろう。 |

| もう一つの怪しい場所 | |

| ココには、もう一か所、怪しい場所がある。 上地図の●の部分である。 地図には載っていないが、ココには ”熊野神社” がある。 |

|

| 怪しいのは、熊野神社から始まる舌状台地の根元に、 堀切?のような陰影が見えることだ。 |

|

|

←図はYAMAPデータ ←図はYAMAPデータ現地観察の結果、 これは自然の窪み。 しかも、両側に山道がつながることから、 昔の山道痕と判断した。 ここは、城ではない。 CS立体図では、このような地形も 堀切のように陰影を映し出す。 紛らわしい。 |

| 【考察】 | |

| さて、ここで、この富沢城の意味を考える。 城の位置なのであるが、北は同標高の山に阻まれ、展望は効かない。 南も同様。 こんな山の中なので、全く視界が効かない。 唯一見えるとすれば、そう、久我城の方向のみなのである。 もし、富沢城が久我城の支城であったならば、 金ヶ沢城のように、久我城の死角を補填する場所に選地するだろう。 しかし、富沢城は違う。 久我城方向しか見えないのだ。  ▮現地からの眺望。●が久我城 ▮現地からの眺望。●が久我城これは何を意味するのか? そう、富沢城は久我城の支城では無いという事になる。 久我城を攻撃するため、抑止力として、久我城から見える所に城を作ったのだ。 私にはそうしか見えない。 「図説・栃木の城郭」(国書刊行会 2024 余湖浩一、渡邉昌樹)では、 老沢城も、久我城や金ヶ沢城と異質な縄張りであり、久我城を攻めるための城ではなかろうか?と書かせていただいた。 理由は、支城にしては、老沢城が久我城と川を挟んでいるところに疑問を抱いたからだ。 支城であれば、連絡が取りやすい所に城を築くのが定石だ。 それなにに、なんで、川など挟んでるんだろう??・・・と思っていた。 よって、久我城攻めとしての陣城が、富沢城&老沢城であったと結びたい。 可能性としては、天正15年(1587)に久我氏は皆川広照の攻撃を受け滅びたというが、この時に築かれたのでは? と最近思ってる。 いずれにしても、富沢城、老沢城が久我城の支城とは思えなくなったのである。  ←図は国土地理院 ←図は国土地理院 |

|

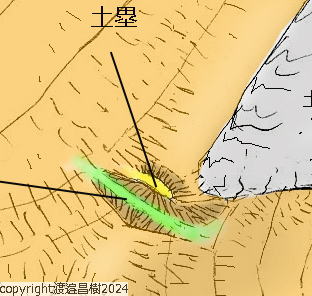

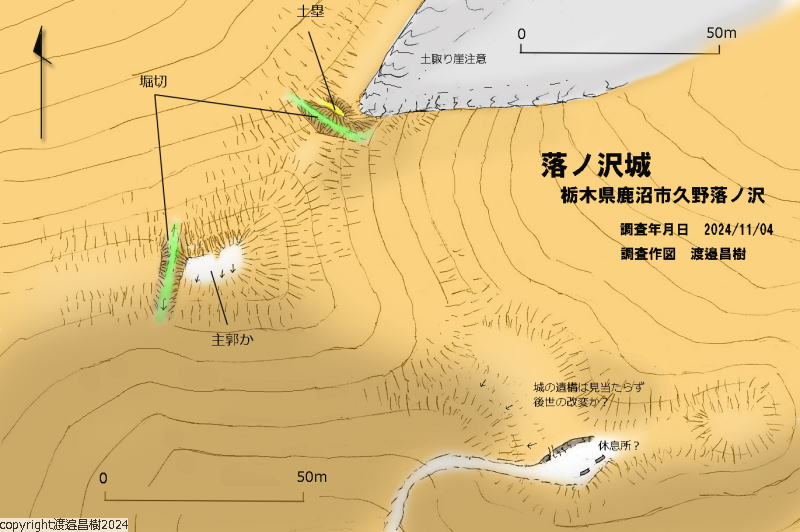

| ㉗CS立体図で見つけた場所 粟野城の支城? 2024/11/04 | |

◆CS立体図 および地理院地図 いつものようにCS立体図に怪しい影を発見。 尾根上に堀切が一本見える。 早速調査を試みた。 場所は鹿沼市久野落ノ沢だ。 丁度、粟野城、久野寄居城の並びであり、その中間地点になる。 |

|

|

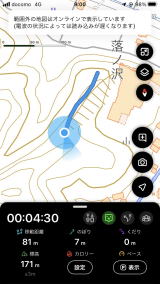

アダチ産業さんへの道の途中に アダチ産業さんへの道の途中に車は置かせていただいた。 沢をわたり山に直登。 図の●位置まで来たとき、 写真の堀切と遭遇した。 ◆←図はYAMAP |

| きっちりとした堀切で、もはや城であることは疑いようが無い。 堀の北側には高さをそろえるように、土塁が設けらいる。    |

|

【現地縄張り図】  |

|

|

目的の頂に着いた。 しかし、周りは切岸とは言えない。 正直言って自然地形。 でも、下の堀切は間違いなく城のものなので、 多分ここが主郭なんだろう。 ◆←図はYAMAP |

|

管理人はさらに山を西に移動。 すると、再び堀切が現れる ◆←図はYAMAP |

|

北東の尾根の堀切より若干大きい。 北東の尾根の堀切より若干大きい。でも、ちょっと鋭さが無い。 |

今度は、南東の尾根を下ってみた。 今度は、南東の尾根を下ってみた。(右写真が尾根の様子) 幅の広い尾根を下って●の地点まで来た。 これがなんとも言えない結果に。。。 「何もない」 ホントに何もない。 結果的に堀切2本の城となってしまった。 ◆←図はYAMAP |

|

|

上記●の地点は、写真のように平地に均され ベンチが設置されている。 ここからは、麓まで林道が伸びている。 憩いの場?であろうか? いずれにしても 近代に改変されているのは明らかで、 この時に堀切等が潰されている可能性も否めない。 しかし、状況的に見て、元々遺構は無さそうな雰囲気がある。 |

| 考察 | |

| さて、以前から粟野城と久野寄居城の間に、ぽっかり口を空けている区間が気になっていた。 今回の、落ノ沢城の発見で、この悩みが解消された事になる。 こうしてみると、この田園地帯から立ち上がる山々に等間隔に城が並ぶのがお分かりであろう。 これは偶然であろうか? 私にはこの配置が1つの戦線と考えられる。 ただ、なんの戦線かわからない。 滝尾山の南摩氏と何かあった? それとも皆川氏側の対宇都宮氏防衛線なのだろうか? どうもこの辺りの解析は管理人は苦手。 どなたか、お教え願いたい。 ◆図は国土地理院  |

|

![]() 布施谷城(仮称)

布施谷城(仮称) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

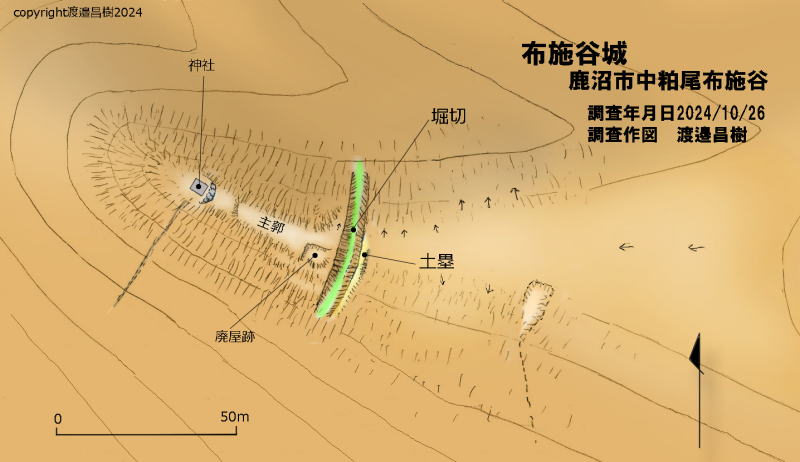

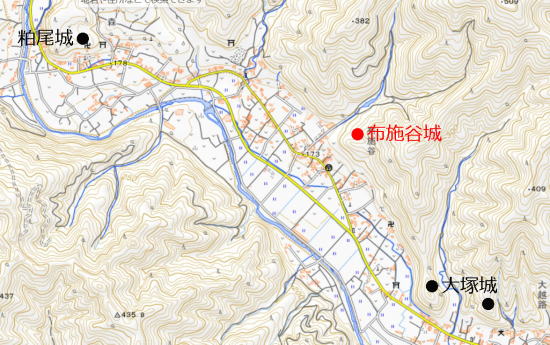

| ㉖CS立体図で見つけた場所 大塚城の出城? 2024/10/26 | |

いつものようにCS立体図に怪しい影を発見。 早速調査を試みた。 雨上がりの中、ヒルに襲われながらの調査であった。。。。 |

|

|

この城へは、粕尾コミュニティセンター横の林道から入るしかないようだ。 獣柵のフックを外させていただき、柵の中に入らせていただいた。 もちろん、中に入ったら必ずフックは元に戻そう。 |

|

林道右手の沢を越え、 山腹を登っていくと、上方に小屋が見えてくる。 こんなとこに?? |

|

登りきってみると小さな神社であった。 神社の名前は、わからず。 荒れていて、最近はお参りもないようだ。 麓から直登する道があるような無いような感じにも見える。 |

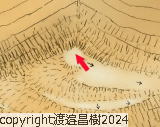

【現地縄張り図】  |

|

|

神社から東に進むが、頂上部は全くの自然地形である。 曲輪として加工された痕跡はなさそう。 東端に、もう一つこ潰れた小屋?の跡のような残骸がある。 もう一棟、神社?があったのかな? |

|

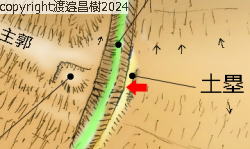

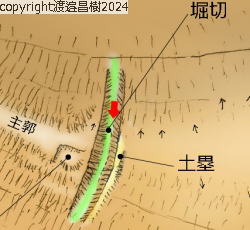

その神社跡?のすぐ脇に堀切があった! |

|

深さは2mほどで、シッカリしている。 両岸の高さはほぼ一緒である。  |

|

よく見ると、東側の壁上には土塁の高まりがある。 堀両岸の高さを一緒にして、木橋を架けていたのかもしれない。  |

|

神社があるので、ここは堀切ではなく 「切通し」 の可能性も否定できないな、と思った。 しかし、堀の端から道が続くわけでもなく、 なにより、この場所に切通しを作る意味がわからない。 よって、管理人はココを城跡と判断した。 仮称で「布施谷城」としておこう しかしここ最近、北村南城や会沢の城郭遺構など、 堀切一本の城ばかり見ているなぁ。 |

| 【考察】 | |

| ここ近隣には大塚城がある。 布施谷城は、この大塚城の支城では?ということは容易い。 地形図を見てみよう。 粟野の谷には城郭群があることが知られている。 このホームページに掲載しているだけで、これだけの城がある。  今回見つけた布施谷城はちょうど、大塚城と粕尾城の真ん中にあたる。 大塚城は佐野氏系の城と考えられているが、粕尾城については戦国期その歴史は明らかではない。 さて、地形図をもう少し詳しく見ると(下図)、大塚城と粕尾城の間には、思川沿いに広い田園地帯が展開している。 大塚城と粕尾城は、お互いが見える位置にあるが、その距離は2.4km。 ちょっと有視界では苦しくなる距離かもしれない。 その中で、布施谷は両城の中間にある。 ちょうど緩く弧を描く田園地帯頂点付近に城があり、この谷あいを見渡せるような位置にある。 粕尾城と大塚城の領主が異なったとすれば、その境目の城だった可能性もある。 とにかく布施谷城は、物見程度の縄張りであることから、大塚、粕尾を何かしらの形で補佐する役目だったに違いない。  |

|

![]() 会沢の城郭遺構(仮称)

会沢の城郭遺構(仮称) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

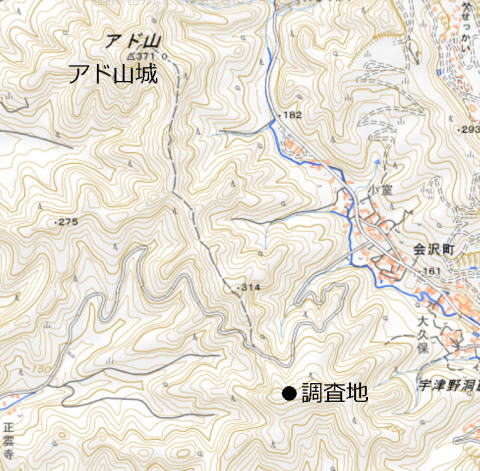

| ㉕CS立体図で見つけた場所 アド山城の物見か? 2024/10/20 | |

|

CS立体図を眺めていたら、気になる陰影があった。 場所は、佐野市会沢町の山の中。 堀切と、その南の尾根には四角い居館跡のような陰影が。。。 ひょっとすると、山岳方形居館と、それを守る背後の砦跡では!? 早速調査開始だ。 ◆画像は国土地理院地図、栃木県CS立体図 |

|

城には「林道 小室正雲寺線」を使うとよい。 目的地のすぐそばまで運んでくれる。 林道には駐車場スペースが確保されている。 |

|

なぜ、こんなところに駐車場がわざわざあるのか?? その理由は左の写真である。 ここは、アド山(アド山城)へのハイキングコースの起点となっていたのだ! |

|

しかし、今日はアド山へはいかず、その反対方向の山を目指す。 写真の右手の山道があるので、それを登ることにした。 後からわかるのだが、 実は、これもハイキングコースの一部だったのだ。 |

|

さて、駐車場から15分ほど登り、●位置に到着した 標高300mほどの小ピークだ。   ◆図はYAMAPデータ ◆図はYAMAPデータ見にくいが、”アド山はこっち!”の看板がある。 ここもハイキングコースの一部のようだ。 |

【現地縄張り図】  |

|

|

この山頂付近には、 この山頂付近には、人が引っ掻き回した様な薄い平坦面がある。 CS立体図にも陰影が映し出されているが、 「自然地形」と言われても仕方ない。 何しろ明確なものではない。 一応、「主郭部?」としよう。 ◆図はYAMAPデータ |

|

次に山頂から東の尾根を下る。 次に山頂から東の尾根を下る。すると堀切があった!! ◆図はYAMAPデータ |

|

綺麗な堀切である。 場所はここである。(下図)  ◆画像は栃木県CS立体図 |

|

堀切を東から西方向へ望んでいる。 |

|

この堀切の南に道が走っている。 ひょっとすると、ここは ”切通し?” かと思った。 しかし、道は堀切下を通過してしまう。(縄張り図を参照ください) よって、ここは”切通し”ではないと判断。 やはり正真正銘『堀切』なのである。  |

◆図はYAMAPデーターより |

堀切をさらに東に進む。 堀切をさらに東に進む。平坦地があるが、テレビ塔の跡地のようだ。 今は跡形もないが、記念碑がある。 よって、東方向は、先ほどの堀切のみという事となった。 ◆図はYAMAPデータ |

|

場所は変って、南の尾根を下った平場である。 ◆図はYAMAPデータ |

|

CS立体図を見ると、ここには居館のような方形の陰影があり、 期待を胸にしてみたが、城の遺構とは認めがたいものであった。 内部には祠があり、「金毘羅権現」と書いてある。  ◆画像は栃木県CS立体図 陰影は土塁囲みのようにも見えるが、全くの平坦面。 おそらく、神社の跡だ。 どちらにしろ城の遺構とは言い難い |

|

山を降り、再び駐車場へ。 結局、堀切一本のみであったが、おそらく物見の跡だろう。 管理人は『会沢の城郭遺構』と命名した。 |

| 【考察】 | |

|

ここで、下の図を見てほしい。。 ◆画像は国土地理院地図 |

|

会沢の城郭遺構の北方には、アド山城がある。

会沢の城郭遺構の北方には、アド山城がある。