那珂川町2025 01

![]()

![]()

那珂川町 2025

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

| 穴山下城 | ||

| 矢又城 | ||

| 矢又南城 | ||

| 薬利城 | 薬利城Ⅱ | 薬利城Ⅲ?? |

![]() 穴山下城sk(あなやました)

穴山下城sk(あなやました) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

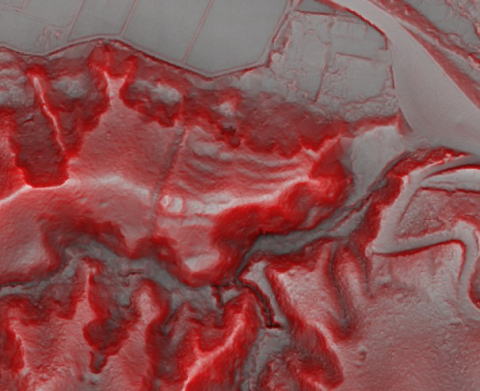

| ㊹CS立体図で見つけた場所 釣縄台の合戦関連の城か 2025/11/03 | |

◆図は全国Q地図 赤色立体図(栃木県) |

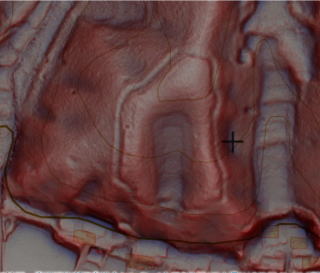

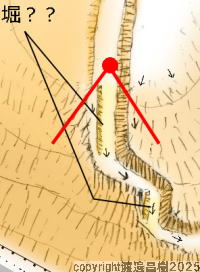

薬利城Ⅰ~Ⅲ?の調査時に、 赤色立体図上に怪しい陰影がもう一つ見つかった。 箒川沿いの丘陵に、長い竪堀状の陰影が見える。 「こりゃ、城だな。。。」 と、直感的に思った。 とりあえず、現地行って確かめてみるか。。。。 |

|

【アプローチ】 ここも無論民家の背後となっている。 山の麓の一軒家。 とりあえず、入山許可と聞き込みだ。 車はこのお宅の前が道路の拡張工事で広くなっている。 そこにとめさせていただいた。 |

|

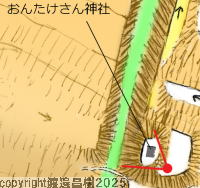

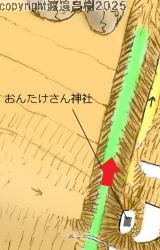

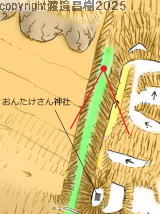

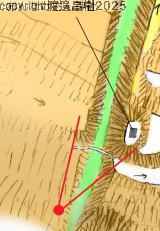

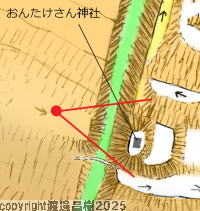

たまたま外に出ていたご主人にお話を伺った。 「お宅さんの裏山が城跡っぽいのですが、なにか聞いたことはありませんか?」 「そんな話は聞いたことないなー」 なんとなく昔の会社の先輩に似たご主人の回答。 ここで得られた情報は、 ●住所は「穴山下」 ●山の上には「おんたけさん神社」という、壊れた社がある ●山の名前、通称は無い ●山に上がるには、庭先から上がると良い ・・・・ということで、お庭を横切らせていただき、 山に取りつこうとしたが、あれ?どこを行けば良いのかな? 判断に迷っていると、 「こっちだよ、こっち!」 ご主人が草を分けて私に近づき、わざわざ道を教えてくださった |

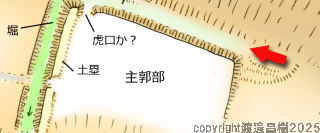

【縄張り図】 |

|

|

山の頂部まで来た。 なるほど、これが「おんたけさん神社」の成れの果てか。 よくみると、神社の土檀は土塁に違いない。 石が見えるが、石垣??? これは違う?かな??。  |

|

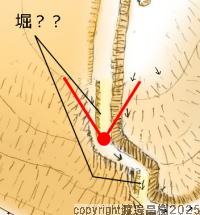

神社の背後に回りこんでみる。 すると、大きな竪堀が見えた。 間違いない 「新城」である。  |

|

竪堀は大きく、特に東面の切岸が高い。 太い土塁も伴っている。 しかし、新旧の竹藪で歩行困難。  |

|

写真は南斜面の竪堀下からのもの。 右に神社廃屋と堀切が見える  |

|

写真は西側の峰続きから堀切を見たところ。 主郭側の切岸が高いことがお分かりになると思う。  |

|

神社周りは曲輪の切岸があまり明確ではない。 堀切で、城であることは確定したが、曲輪の加工はイマイチ。  |

|

そのなかで唯一、主郭から南側の腰曲輪に降りる虎口は ハッキリしている。  |

|

主郭下の北斜面には、数段の腰曲輪が連続する。 しかし、切岸はハッキリしない。 ここも太い竹が新旧でビッシリ。 大汗かいて縄張り図を作成する。  |

|

北斜面下に、トタンの張られた施設の残骸があった。 炭焼き?焼き物?竹の子収穫? でもしていたのだろうか? 麓のご主人に質問したが、何に使っていたかご存じ無いようだった。  |

|

下山した。 城であることは確実。 入山させて頂いたご主人にも、 「ここは間違いなくお城ですよ。 ひょっとしたら、この後、誰かもの好きが来るかもしれません」 とお伝えした。 さ、家に帰ってレポート作成だ!! |

| 【考察】 | |

| 位置的に見て、福原城からはかなり距離があるため、 どちらかというと釣縄台(浄法寺)の戦いの関連の施設なのでは?と管理人は考える。 箒川を渡る人々を監視していた可能性が高そうだ。 北側=箒川方向に帯曲輪が数段形成されていることも、これを証明している。 城が、常に川の方向をを警戒しているのだ。 ひょんな事から、この地域の調査に入ったが、これほど城が見つかるとは思わなかった。  |

|

薬利城Ⅲ??sk(くずりじょう) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| ㊸CS立体図で見つけた場所 判断つかず・・・・・ 2025/10/21 | |||||||||||||||||||||

◆図はCS立体図(栃木県森林資源データ2023) |

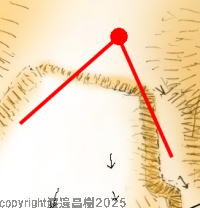

薬利城の東側の丘陵にも、CS立体図上で怪しい陰影が。。。 私の嫌いな「天使の輪」陰影の変形版。 堀が二本の尾根を縦断し、そして谷を横断している。 これは、ひょっとすると、埼玉の山崎城や、東戸田城南の城郭遺構 のような谷を取り込む城跡かもしれない! こういう所は、もう行ってみるしかない。 と勢いよく家を出た。 が・・・・・・ |

||||||||||||||||||||

下薬利公民館 |

【アプローチ】 城跡は無論民家の背後。 とりあえず、入山許可と聞き込みだ。 ところが、周辺に車が置けそうなところが全くない。 仕方が無いので、かなり遠くの農道脇に止めたが、 あとで、よく観察すると、写真の ”下薬利公民館” 前に 車はとめられそうであった |

||||||||||||||||||||

|

山のすぐ下には民家が2軒ある。 一番東側の民家は廃屋となっていたので、 一つ西側のお宅に訪問し、ご夫婦にお話を伺った。 ①背後の山が城と言われたことは無いか? または、誰かお殿様が居たとかいう話は無いか? Ans 無い ②ここの地名は?背後の山の小字は? Ans ここは薬利、小字は知らない ③誰かココを調査しに来た方はいるか? Ans いない ④熊はでますか? Ans ここはイノシシくらい ・・とまぁ、有力情報は得られなかった。 |

||||||||||||||||||||

|

とりあえず入山許可を頂いたので 山へは、家の裏手のから入れば良いと言われた。 写真の梯子を登るよう指示された。 いよいよ突入だ。 |

||||||||||||||||||||

【現地縄張り図】  |

|||||||||||||||||||||

|

山を上がると、立体図に載っていた「遺構」が目に入る。 道か?とも思ったが、写真右手に「切岸」がある。 山の斜面に道を作るとき、 斜面の高い側に切岸のような削りこみができるが、 このような緩斜面に、道を作るためにわざわざ削りこみを作るか?? そう考えると、右手はやはり「切岸」と思わざるを得ない。 写真は空堀?風に見えるところ。 右手が主郭部?になる。  |

||||||||||||||||||||

|

その堀?を北から望む。 本当に堀だろうか? 左が主郭部?の切岸である。 写真だと、分かりつらい。  |

||||||||||||||||||||

|

竪堀風のコーナー部を、上から覗いた写真。 なんとも・・・・  |

||||||||||||||||||||

|

全く分からないと思うが、最北部の切岸。 うすい段差が現地では感じられる。 堀切は無い。  |

||||||||||||||||||||

|

最北部から、東側の尾根を下っている。 途中に横矢?のような張り出し部がある。  |

||||||||||||||||||||

|

尾根に挟まれた谷の中には竹が密集する。 この竹林の管理道なのだろうか?  |

||||||||||||||||||||

| 【考察】 | |||||||||||||||||||||

正直言うと、「城跡」とは断定できないでいる。 城とするならば、永正13年(1516)に起きた、釣縄台(浄法寺)の合戦。(那須記) 那須氏と、北方からの結城白河氏と岩城氏連合軍が、この周辺で激突したらしい。 勝敗は那須氏の勝利となった(那須の戦国時代) ところが、この合戦は佐竹、岩城連合軍と、宇都宮氏の戦いという本もある。 那須記の解釈の仕方かもしれないが、ここ浄法寺付近で戦闘が行われていたのは確かなんだろう。 また、永禄6年(1563)には、 ”浄法寺に那須氏が兵を集めている”という、佐竹義昭の文書が残る。(浄法寺城でも紹介済み・・那須烏山市デジタル博物館より) この地で、永禄6年ころにも戦闘があった可能性がある。  舞台となった釣縄台(浄法寺)は、箒川べりの台地である。 薬利の丘のすぐ北方に当たる。 戦場になったのは浄法寺城周辺であろうが、 管理人は、薬利、薬利Ⅱの遺構は、これら浄法寺周辺の戦闘時に造られた+αの城郭遺構と考えている。 よって薬利Ⅲも、これに付随する物か?と期待していたのである。  (◆国土地理院地図より) (◆国土地理院地図より)ところが、薬利Ⅲには切岸、堀風の遺構は残るものの、弱点である北に続く尾根続きに堀切等が見当たらない。 これでは、基本ダメである。 埋まってしまった可能性もあるが、表面観察ではわからない。 とにかく、”城” と判断するにはパンチが無いのだが、人工物であることに間違いない。 このように山をぐるりと谷まで取り込むような痕跡が、自然にできたとは到底思えないのである。 下山後、地主の方に再度聞き取りをしたので、表にしてみた。

結果、”やっぱり分からない”が結論である。 城郭の可能性は、発掘等を実施していただけ無ければ分からないだろう。 ここでは、ページ「CS立体図でダメだった場所」に登録しても良いが、一縷の望みに期待して、 このまま本編に 薬利城Ⅲ??で留めることにした。 以上 |

|||||||||||||||||||||

![]() 薬利城Ⅱ(くずりじょう)

薬利城Ⅱ(くずりじょう) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

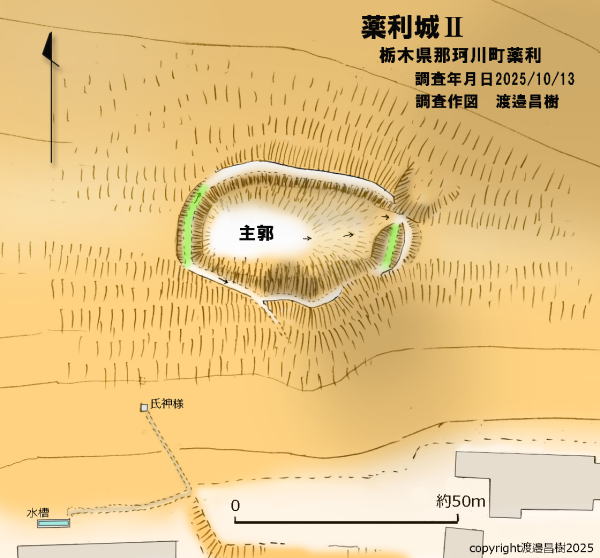

| ㊷CS立体図で見つけた場所 やっぱ城なのかな・・・・・ 2025/10/13 | |

◆図はCS立体図(栃木県森林資源データ2023) |

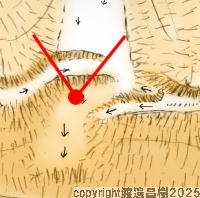

薬利城の西側の丘陵にも、CS立体図上で怪しい陰影が。。。 私の嫌いな「天使の輪」陰影。 あぁ、またこの手のやつか。。。 人家に近いので、神社や畑の可能性もある。 こういう所は、もう行ってみるしかない。 |

◆図はCS立体図(栃木県森林資源データ2023) |

場所は㊶薬利城の西の山である。 CS立体図をみると、かなり遺構がハッキリしてそうである。 字名で区別がつかないので「薬利城Ⅱ」とさせて頂いた。 |

|

【アプローチ】 該当場所の直下には人家があるが、ここの道路に車が置けない。 仕方が無いので、車は近くの田んぼの川沿いにとめた。 ここから歩いて聞き込みだ! |

|

まず、該当場所の一番東寄りのお宅に訪問。 お話を伺うと、山の上はお隣さんの物だという。 犬にも吠えられて怪しまれるといけないから、 お隣さんにお断りする事を勧められた。 ちなみに、この山が城跡という伝承は聞いたこともないというお話だった。 |

|

お話し通りにお隣に訪問。 立派な長屋門のあるお宅だ。 畑作業中のご婦人が、ご主人を呼んでくれた。 聞けば、コロナが始まる5年程前、 国学院の学生が、山の上を”城跡”とし、測量をしていったとの事。 ・・ということは、ココを既に城と思った人が居たわけだ。 お隣さんによれば、それまでここが城跡だったという認識は無かったらしい。 伝承もなく、小字も無く、山自体の呼称もない。 5年前というと、CS立体図もまだちゃんと整備できてなかった頃だ。 学生は、なんでココを城と思ったのだろうか? ちなみにお隣さん宅には昔、黒羽藩?大関氏?を名乗る方が、 暫く住んでいたという。 ま、これは近世のお話だろうけど。 |

|

さて、許可を得て、家の裏手から山に入らせて頂いた。 綺麗な清水の湧く池の脇から、山へ上がる道が続く。 水の心配はこの山には無さそうだ。 |

|

道の先に「氏神様」の祠が見える。 そこから先が城跡だが、無論道など無い。 今シーズン初のド藪突入だ。 |

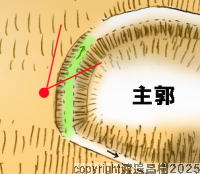

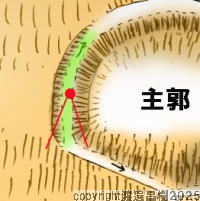

| 【縄張り図】 | |

|

|

|

山に上がると、早速堀切にぶち当たった。 管理人の大嫌いな「天使の輪」地形だが、 堀切を見てしまうと、ココが城跡である事を認めざるを得ない。 しかし、この手の写真は良くわからないな。  |

|

堀切端を北から南に向かって撮影。 堀端は竪堀にはならず、主郭をぐるりと回る道に繋がっている。  |

|

堀端から堀切を振り返ったところ。 現地では堀切だと良くわかるが、写真だと全く分からない。  |

|

北の腰曲輪?の跡。 堀だったのかもしれない。 写真はもうこのぐらいにしておこう。 紹介してもわけわからんだろうし、 自分でもどこを撮影したのか分からなくなった。  |

|

縄張り図完成。 初登城としては大満足。 さあ、帰ろうか! |

| 【考察】 | |

まったく地元に伝承すら残らず、この薬利の台地に城が2つも見つかった。 もう一つ怪しい場所があるのだが、そこも城である可能性が高くなってきた。 しかし、それぞれが全く違うタイプの城である。 これはどういうことか?? 築城媒体が異なるからだ、と簡単に言えるのだが、こんなに隣接してそんなことがあるのだろうか??? ところで、薬利城、薬利城Ⅱの北の背後の丘に、”浄法寺城”がある。 ここには永禄6年、那須の軍隊が籠城をしていることから、この一帯が緊張状態にあったと考えられる。 薬利城は佐竹&那須の抗争関連遺跡の可能性が高いと言えそうだ。 とにかく機会を見て、3つめの城(薬利Ⅲ)を見に行く必要が出てきた。 |

|

![]() 薬利城(くずりじょう)

薬利城(くずりじょう) ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| ㊶CS立体図で見つけた場所 神社の可能性も・・ 2025/05/15 | |

◆図はCS立体図(栃木県森林資源データ2023) |

CS立体図で怪しい陰影が。。。 人家に近いので、神社や畑の可能性もある。 こういう所は、もう行ってみるしかない。 スーパー地形にも同様に 舌状台地に居館のような陰影が映る。 まあ、当たり前か。。。  ◆図はスーパー地形 ◆図はスーパー地形 |

|

場所は那珂川町薬利。 町の看板に 「くずり」 のふりがなが書いてある。 |

|

【アプローチ】 該当場所の南側に人家があるが、道路に車が置けない。 聞き取りがしにくいので、 やむなく背後から山に入ろうと考えた。 田んぼに人がいれば、その方に入山の件や、 聞き取りをすれば良いだろう。 車は薬利小学校の近くの小スペースに置く。 この小学校は廃校されたようだ。 駐車場所の対面の山は、何かあったのか? 異常に入山禁止の看板がある。 まあ、目指す山はここではないので関係ない。 |

|

|

|

城へは、 駐車場所から少し下った所に、田んぼに降りる道がある。 しかし田んぼには人影が無かった。 仕方ないので、そのまま山に突入。 |

|

山は非常に手入れされていて、 枝打ちもされ、下草も少ない。 見通しも良く、この季節にしてはバッチリだ。 山頂に着くと、何やら怪しい切岸が遠くに見えてきた。 早速調査開始だ。 |

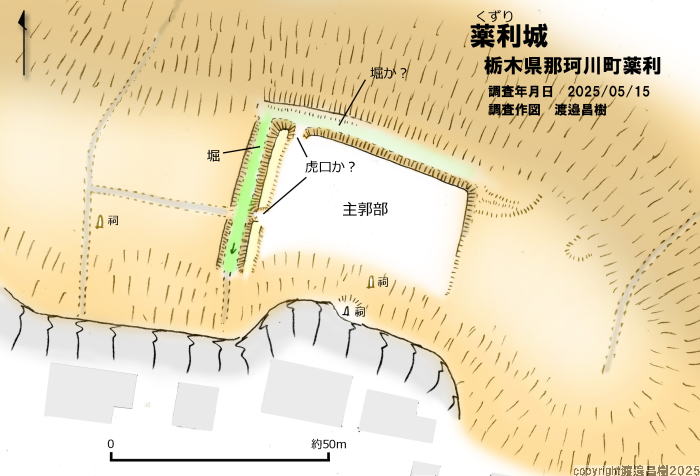

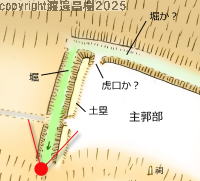

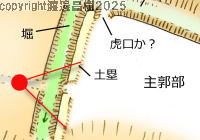

【縄張り図】 |

|

|

北の切岸に沿って、西のコーナーまで来た。 すると、堀が見える。 「やっぱ、城でイイかな。。。」 (※もう一つ理由があるが、考察で) |

|

反対側の南から望む。 堀には低いが土塁が伴っている。 この堀が、草刈処理の収束点みたいで、 写真がイマイチになった。 |

|

所謂主郭部には、北と西に虎口と思われる場所がある。 西部は一部土塁が切れている。 ただし、ここからまっすぐ東西に道が延びるので、 後世の改変かもしれない。 堀は、この虎口を南に過ぎると 自然消滅する。 |

|

再び北の切岸にそって、 東側のコーナー部に来た。 切岸がハッキリしてるのは写真周辺のみ。 ここから南へ切岸は低くなり、消えてしまう。 |

| 【考察】 | |

かなり埋もれている?と考えられる残存状況だ。 とくに、南面には城郭遺構が存在しない。 これは何故だろうか? 後世の改変なのか、もともと無かったのか。 それとも神社だったから、参道方向には境界を設けなかったのか? さて、山を隔てた北側に、浄法寺城がある。 浄法寺城は那須氏が軍勢を入れて立て籠った城である。 おもえば、浄法寺城も南面は防備に弱い縄張りをしており、類似と言えば類似している。 薬利城は、それに関連した施設なのであろうか? 実はこの薬利の谷には、城郭遺構と思われる陰影が他に2つある。 薬利城が「城」であると思ったのは、この陰影達の存在である。 もし残り2つも城郭であるならば、同じ谷に3つも城がある事になるのである。 しかし、草深い関係で、当方の調査は来シーズンに回すことにした。 その間、どなたか行っていただけると嬉しいなぁ。 まあ、居ないか、そんなもの好きは・・・。 |

|

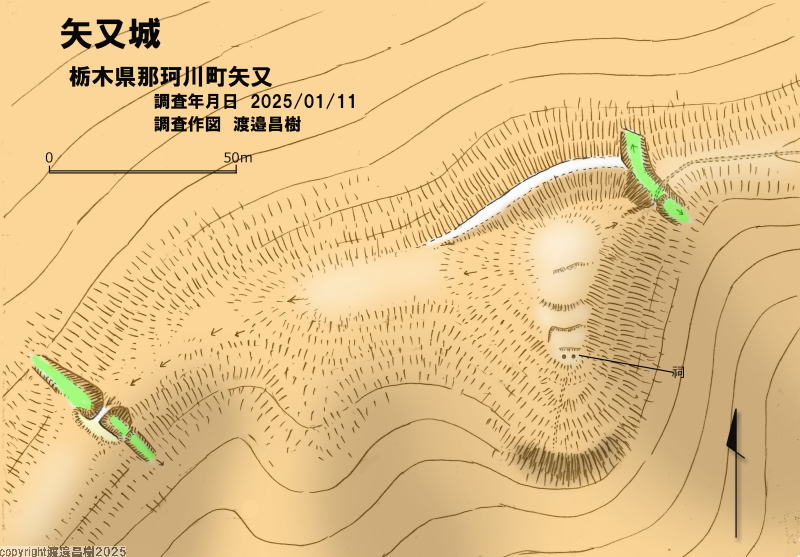

矢又城

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 佐竹との抗争の跡地? 2025/01/11 | |||

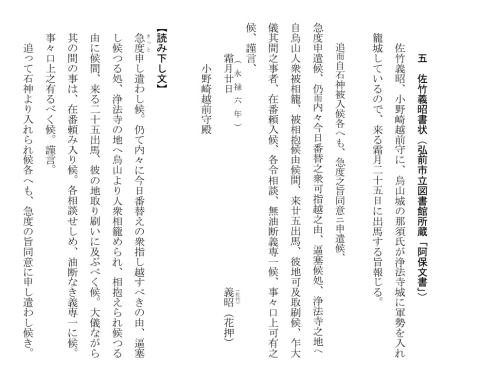

| 那珂川町に拠点を持つ武茂氏は、宇都宮氏の系列であり、宇都宮氏の当主不在の時には、その代行も務めたことがある家柄である。 しかし、戦国時代に,武茂氏は下野に進出してきた佐竹氏の配下となる。 わたしは、これが不思議でならなかった。 あまりにも突然のように感じたからだ。 それ以降、武茂氏は佐竹氏の烏山攻めに、佐竹側として参戦し、小田原征伐後は、佐竹の転封と共に秋田に同行した。 私が思うのは、この武茂氏、一族郎党が、 いつ、どんな過程を経て佐竹の配下になったのか? という所である。 |

|||

武茂氏が佐竹の軍門に下る理由は、資料によって一定ではなく、 簡単に 「佐竹の配下になった」 と書かれているものばかりだ。 つまり、武茂氏がどうして佐竹側に着いたのか、どんな過程でそうなったのかがわかっていない。(私見であるが・・) 普通に考えれば、佐竹の烏山城攻めなどに代表する ”下野侵攻” の過程の中に、 佐竹が武茂氏領(旧馬頭町)を徹底的に攻めた時期があったのではないか?と思う。 元々宇都宮氏の流れを汲む武茂氏が、 簡単に 「はい、わかりました!」 と簡単に佐竹の軍門に下るとは思えないのである。 だから 武茂城を中心に、馬頭町の武茂川沿いにたくさん散らばる城々は、 佐竹の攻撃に対する、武茂側の抵抗迎撃戦線なのではないか? というのが私の意見である。 |

|||

さて、 今回の矢又城も、武茂城から非常に近い場所である。 その形態から陣城と判断した私は、 矢又城も、 佐竹氏侵攻に際し、武茂氏が防衛のために作った陣城ではないか と推察している。 なお、この城は茨城城郭研究会の青木義一氏らが調査し、縄張り図を発表している。 氏は武茂氏が佐竹に従属後、佐竹への連絡のために作った狼煙の可能性を指摘している。 または、山麓にあったであろう居館に住む人々の避難場所と考えられているようだ。 ただ、引っかかるのが、この程度の城に果たして居館が営まれたのか?という所が、どうも私には気になる。 |

|||

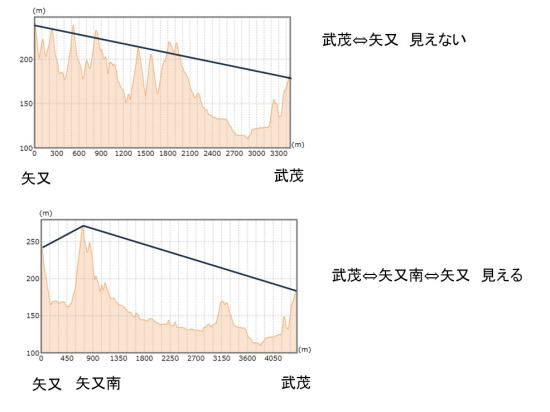

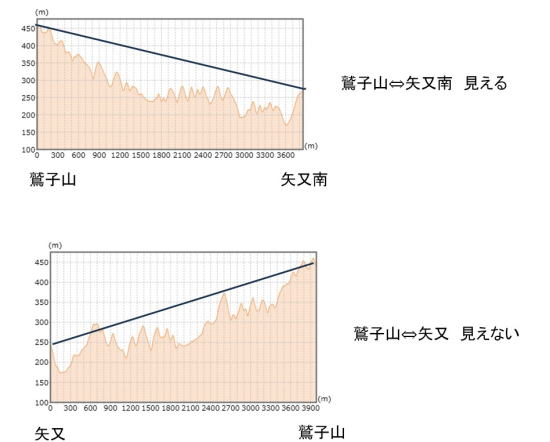

| 【考察】 ここで、まず狼煙としての機能が矢又城に成り立つか検証してみた。 地形図から、武茂城と矢又城、矢又南城。 そして、佐竹側でもっとも近い城と思われる鷲子山城の連絡についてみてみよう。 国土地理院地形図の断面図機能を使って作ったのが下の資料である。   結果から言うと、矢又城からは、武茂城や鷲子山は、途中の山に阻まれて見えないのである。 しかし、矢又城と同時に見つかった矢又南城は、鷲子山城、武茂城からも見えるのである。 よって矢又南城は狼煙の可能性があるが、矢又城は狼煙の城ではない。 では、何の為の城なのか? 矢又城は、南に川を前面としている。 また、人を驚かすように、ちょっと街道から奥まったところに立地している。 もし、矢又城が佐竹側との連絡の城であったなら、川を前面にすることもなく、ちょっと街道から奥まった処に築く必要も無いはず。。。。 これらの事から、矢又城、矢又南城も、 南から来るであろう佐竹の攻撃に対し、 武茂氏の備える城だったのではないか、と考えたのである。 矢又南城は、敵を見張る狼煙&物見台で、 矢又城は南から来る敵を、ちょっと隠れた場所から ”逆心曲輪的に攻撃する城” だった。 |

前振りがえらい長くなったが、ここから城の紹介である。

| 矢又城 | |||

◆栃木県CS立体図 |

ここはCS立体図に堀切の陰影があり、私も調査の候補地として挙げていた。 しかし、佐竹氏の下野進出を調査していた茨城城研の方々が、 調査を行って、ネットで縄張り図も公開されていたのである。 先を越されてしまった形だが、 今回、改めて自分の目でも調査を行ったわけである。 |

||

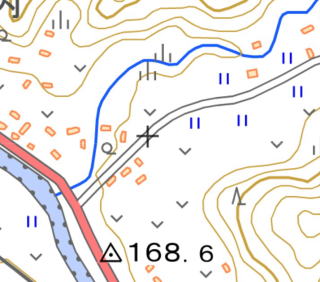

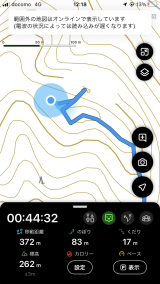

◆図は国土地理院 |

車は、地図の道脇のスペースに停められる。 (左図+) 山へのアプローチであるが、 麓の集落から尾根伝いに行くしかない。 明確な登り口も、登り道もないので、注意である。 |

||

【縄張り図】  |

|||

|

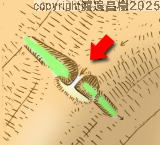

左図まで登ると、 左図まで登ると、突然堀切が現れる。 シッカリした堀切だ。  |

||

|

堀切の真ん中には、土橋が作られている。 | ||

|

土橋を正面から。 土橋の頂点は、馬出状に土塁が築かれている。 |

||

◆図はYAMAP |

土橋付き堀切から山頂までは、 自然地形と思われる。 往時は細かな段があったかもしれないが、 今は、落ち葉で判別がつかない。 何も描けないまま山頂に着いてしまった。 |

||

|

山頂からは、南に下った尾根に祠が2基ある。 お供えが新しい。 おそらく今年新年のものであろう。 道も無いのに、 ここまでお供えに来る方がいらっしゃるようだ |

||

|

山頂は平ら。 やはり、ココにも明確な切岸が無い。 図には一応切岸を書いたが、 神社(祠)の造成の物かもしれない |

||

◆図はYAMAP |

山頂(主郭部)から、 今度は北東の尾根続きに向かう。 |

||

|

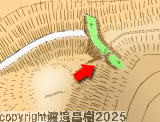

すると、大きな堀切にでくわす。 現在主郭部側から堀に降りる道がついている。 |

||

|

堀切から見上げると、この様な感じ。 神社へ行くため、 後世に作られた道なのかもしれない。 |

||

遺構としては以上である。 結局、堀切2本しかない。 しかし、城の面積的に、この規模は狼煙台というレベルではないだろう。 シッカリとした戦闘に備え、陣城として兵士を駐屯させておく臨時の城と考える。 冒頭でも述べたが、武茂氏が佐竹氏の配下になる前に、佐竹と武茂の争った遺跡だと思っている。 |

|||

| 矢又南城 | |||

◆栃木県CS立体図 |

矢又城と矢又川を挟んだ南の峰にも 堀切の陰影がある。 ここも茨城城研の方々が既に調査を行っていて ネットで縄張り図も公開されている。 |

||

|

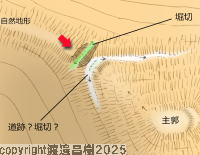

明確な登城ルートもなく、 明確な登城ルートもなく、尾根伝いを直登するしかない。 伐採用に作られた作業道があるが 古すぎて草木に埋もれている。 私は、直登を選んだ。 ◆図はYAMAP |

||

|

頂上に近づくと、 頂上に近づくと、勾配がきつくなる。 しかし、遺構は全くない。 ◆図はYAMAP |

||

| 眼下に目を向けると、 先ほどの矢又城が良く見える。 |

|

||

【縄張り図】 |

|||

|

山頂に着いた。 明確な遺構は全くない。 ◆左図はYAMAP |

||

|

◆左図はYAMAP 唯一残るのがこの堀切である。 明確に堀切だ。 この上にもう一本堀切状の遺構がある。 これと合わせて2重堀とする見解がある。 ただし、この山を越えるための 山道の痕跡のようにも見える。 判断が難しい処だ。 |

||

◆図はYAMAP ◆図はYAMAP遺構は以上だ。 ついでにさらに西隣の峰にも登ってみたが、何もない。 結局、堀切2本(1本?)だけの城である。 ここが狼煙台であれば、納得できる規模である。 矢又城とセットの狼煙台と考える。 |

今日は矢又城、南城のダブルヘッダーで疲れた。 尾根で休憩したのだが、 疲れちゃって、ウトウトしてしまった。 |

||

城の考察は前述のとおり。 ここは狼煙台跡で、矢又城はココの情報を仕入れている。 矢又城への情報伝達の城が、矢又南城なのである。 |

|||