![]()

![]()

那須烏山市 2025

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

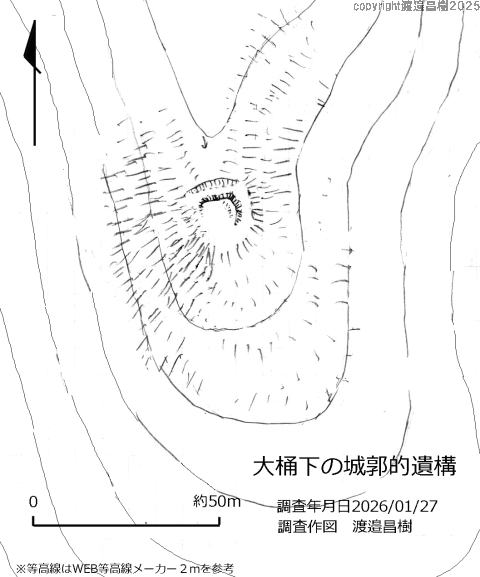

| 大桶下の城郭的遺構 | |

| 鳴井加茂神社裏の城郭的遺構 | |

| 向田の防塁 | |

| 四斗蒔城 |

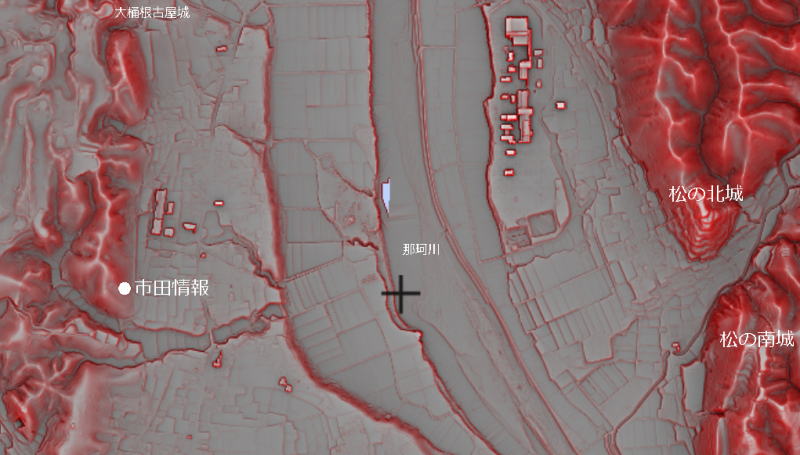

大桶下の城郭的遺構sk仮称 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| うーーん。その2 2026/01/27 | |

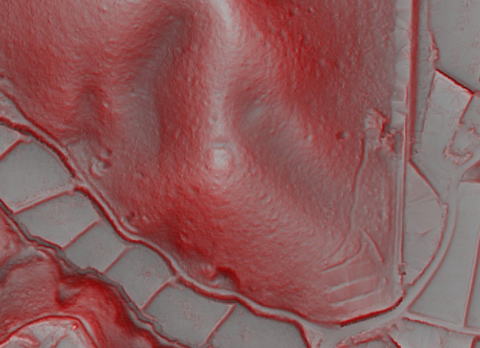

該当箇所は、当方のホームページの掲示板 「市田さん」 からの情報である。 CS図で怪しい影を見つけたというわけである。 赤色立体図の栃木版だと、確かに堀みたいなのが見える。 でも、これだけぇ~,って感じ。  ◆図はQ地図赤色立体図1mメッシュ |

|

【現地縄張り図】 |

|

◆車は道路脇 |

【アプローチ】 情報場所は那須烏山市大桶下の山上途中。 近くのソーラー基地の空きスペースに駐車させていただく。 |

|

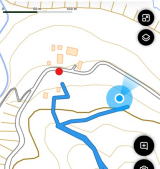

【アプローチ】 山へはココから。 左手の藪に突っ込むしかない。 この尾根伝いに突き進む。 ちなみに 地理院地図に載っている 地図の西に続く道は 廃道と化している。 ◆図はYAMAP |

|

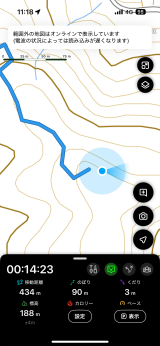

目的の場所に着いた。 目的の場所に着いた。なるほど、堀切?がある。 こんなところに 切通しは意味がないから やっぱ、堀なんだろなぁ。 ◆図はYAMAP |

|

堀を反対側に見る。 堀を反対側に見る。少しは堀切っぽく見えるかな? 両端は竪堀になっていない。 ◆図はYAMAP |

|

でも、遺構と思えるのは でも、遺構と思えるのはこの堀切くらい。 堀切南が主郭?なんだろうけど、 赤色で見えるほど 現場はハッキリしてない。 あとは だらーん なんか、山仕事の跡なんじゃない?? と疑ってしまうよう。 仕方ないから 周囲の地図を見てみた・・・・(考察に続く) |

| 【考察】 | |

| ◆周辺の位置関係 Q地図より  |

|

当初、位置関係から市田さん情報の場所は、大桶根古屋城の支城かと思った。 しかし断面図を作ると、ここは大桶根古屋城からは、周りの山が邪魔で直接見えないのである。 で、なんでだろうな?と思ってさらに地図を広げると、 なんと、ここは那珂川を挟んで、松野北、南城と東西に真正面ではないか!!! 松野城の松野氏は佐竹側。 大桶地区はきっと那須方だろう。 そうなると、ココは那須方が対松野城への抑止力として、真正面に作ったものと想像できないだろうか? ちょうど境界線。 ここで、火でも焚いてれば、「おい、みてるぞー、監視してるぞー」って、なると思う。 大桶下のこの遺構は松野城を意識した那須方の見張り台なのでは?と管理人は想像している。 ※堀切1本だけで、ハッキリ城郭遺構と言えない所もあるので、ココでは【城郭的遺構】とさせて頂く。 よろしくお願いします。考察 |

|

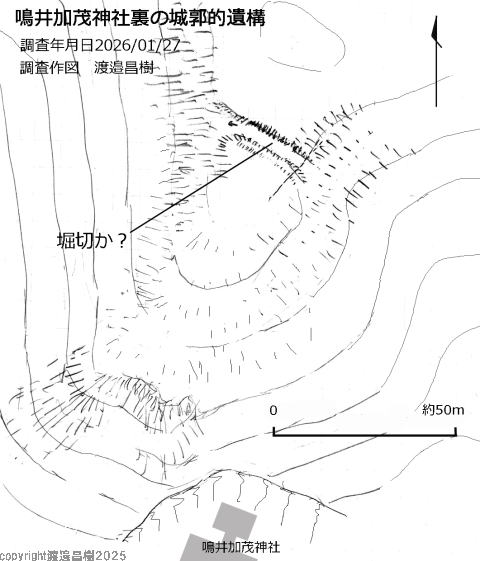

鳴井加茂神社の城郭的遺構sk仮称 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| うーーん。その1 2026/01/27 | |

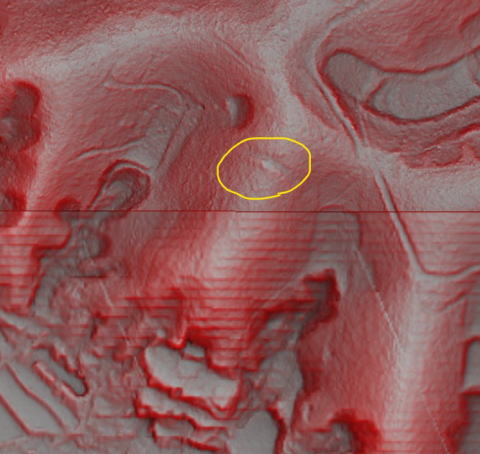

該当箇所は、当方のホームページの掲示板 「市田さん」 からの情報である。 CS図で怪しい影を見つけたというわけである。 赤色立体図の栃木版だと、確かに堀みたいなのが見える。 でも、これだけぇ~,って感じ。  ◆図はQ地図赤色立体図1mメッシュ |

|

【現地縄張り図】 ※等高線はWEB等高線メーカー5mを参考にした |

|

■図は国土地理院 |

【アプローチ】 場所は那須烏山市、 「鳴井加茂神社」 裏の尾根上にある。 |

|

【アプローチ】 車は神社の駐車場にとめさせていただく。  |

|

神社は、烏山藩主大久保家が敬っていたらしい。 例大祭も盛大に行なわれたようだが、 コロナの時期から中止になったと聞く。 情報の場所には、 この神社裏から登るしかないのだが 当然のごとく、道など無い。 |

|

さて、情報の場所に来た。 さて、情報の場所に来た。なるほど、堀切状の溝がある。 しっかし、写真じゃわからないね。 ◆図はスーパー地形 |

|

最初は道かと思ったが、 最初は道かと思ったが、両端を見ると、道では無さそうだ。 となると、やっぱ堀切? ◆図はスーパー地形 |

|

ダメもとで山頂まで登ってみる。 だらーん。 何もない。 ◆図はYAMAP |

|

道があったので、 暫くトレースしてみた。 やっぱ、何もない。 ◆図はYAMAP |

|

結局遺構と言えるのは、 堀切状の溝のみ。 また神社に戻ってきた。 |

| 考察 | |

| この堀切はなんだろう。 堀切一本で何を守ろうとしたのか? はたまた守れるのか? それは置いておき、ココがもし城郭だとしたら考えられるのは、ひとつだけ。 永禄9年(1566)治部内山合戦の陣地である。 上那須、佐竹、宇都宮連合軍が”熊田” に陣を張ったとある。 下川井城、小志鳥城あたりに入ったのだろうか。 対する烏山城側の那須資胤が、これを迎え撃つ。 資胤は、この多勢に無勢の戦いを撃破するのだ。 管理人は、ココから北西600mの『下川上の長塁』を、この合戦時に資胤側が築いたのだろうと推測した。 ここも考えてみれば堀一本なのである。 よって、この遺構もそれに付随する物だったのでは? と思っている。 ただ、どうして、どのように、ココに陣を張ったかは分からない ※堀切1本だけで、ハッキリ城郭遺構と言えない所もあるので、ココでは【城郭的遺構】とさせて頂く。 |

|

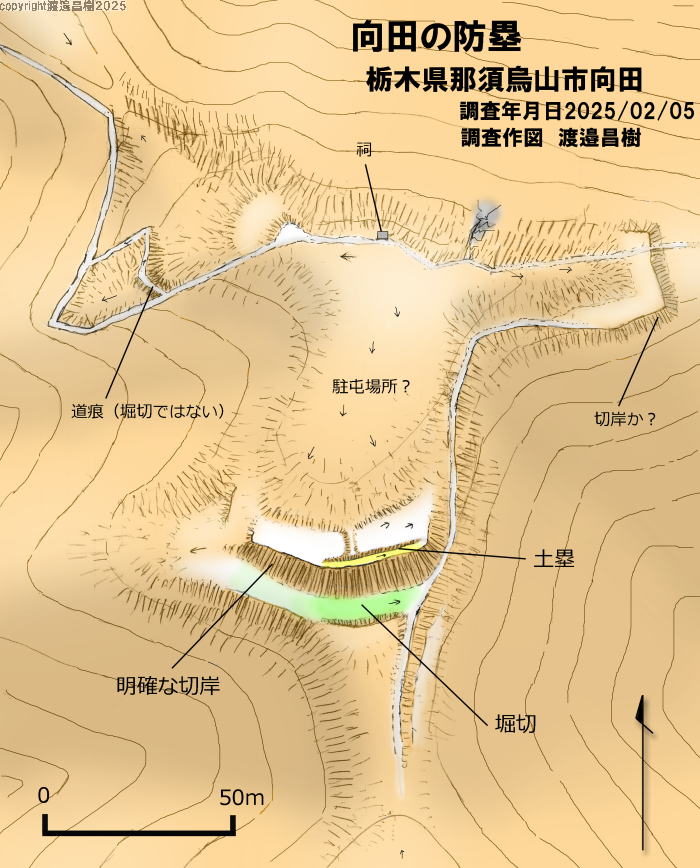

向田の防塁sk仮称 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 抑止力として築かれた防塁か?。。 2025/02/22 | |

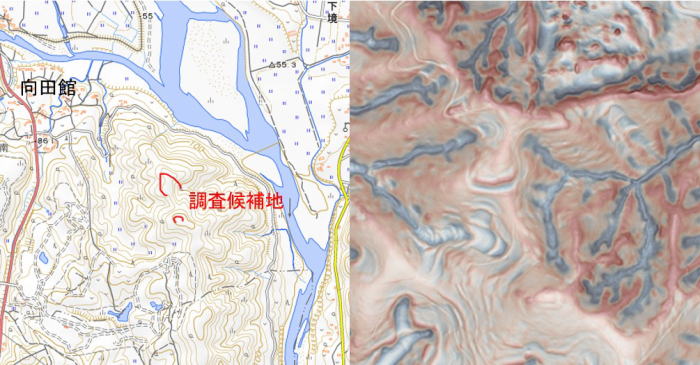

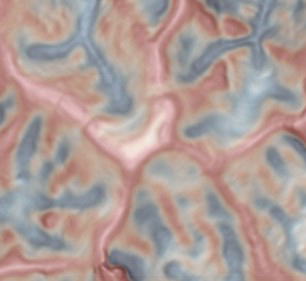

該当箇所は、当方もCS図で目を付けていた場所で、 CS立体図のページで、調査後掲載予定でいた。 ところが、茨城城郭研究会、五十嵐氏から、 ここが遺跡として登録されている場所ではないか?という情報を頂いた。 したがって、本編側に記載をさせていただくこととした。 まずは、下のCS立体図を見ていただきたい。 山頂から妖しい陰影が広がるのがお分かりになろう。 ただ、気になるのが、地形図の荒れ地 ”  ” の地図記号。 ” の地図記号。近隣には、ゴルフ場(現在は休止)もあり、破壊を受けている可能性がある。 五十嵐氏からは、 この山は「篭山」とよばれ、烏山市の遺跡登録がされているとのことであった。 早速図書館で調べてみたが、残念ながら指定に関する資料は確認できなかった。 まあ、とにかく管理人は現地に向かうことにした。 現場が真実を語ってくれるだろう。 山麓の向田館の詰めの城の可能性もあるだろう。 なお、正式名称は無いので、麓の向田館(むかだ)の名前とその性格から向田の防塁とした。  ◆国土地理院、栃木県CS立体図より ◆国土地理院、栃木県CS立体図より |

|

■図はマピオン |

車は山の麓の林道● 車は山の麓の林道●に置かせていただいた。 ◆図はYAMAP |

|

私有地と思われるが、 墓地への入り口ということで失礼させた頂く。 それを進み●の地点(上の図)まで来ると、 山を上る林道につながる。 |

|

ここからはシッカリした林道がある。 あとは、これをひたすら上るだけ。 |

|

ピークには、左写真の祠がある。 ピークには、左写真の祠がある。◆図はYAMAP |

周辺には何もないので、 周辺には何もないので、祠から尾根を南に下ると、 ●の地点で、ズドーンと山が落ちる。 (右写真) 落ちた先には、堀が見える。 ◆図はYAMAP |

|

|

落ちる崖の縁には土塁が残る。 長年の勘が呟いた。 これは、城郭遺構に間違いない。 |

現地縄張り図 |

|

| 堀に降りて、全体を俯瞰。 特に左手の切岸は見事である。 高さ5~6mはあろうか。 堀は浅いが、しっかり堀切の跡である。  どっかん! |

|

|

残念なのは、 堀の両端が竪堀になっていない。 かといって、切通し道でも無さそうだ。 |

|

しかし、遺構としてあるのは、 この遮断壁と、堀切のみ。 なんとも中途半端なのである。 だが、切岸はあまりにも見事なのである。 城以外にこんなとこに、こんな切岸 誰が必要なんだ?。 |

|

ちなみに、この切岸から南に向かう。 ちなみに、この切岸から南に向かう。南側に峰がある。 実は切岸より、20mほど標高が高い。 何かあるのか?と思ったら、 デジタル放送の電波塔になっていた。 遺構があっても、 たぶん破壊されてしまっただろう。 建設前にちゃんと遺跡調査されたのだろうか?。 |

| 考察 天文8年(1539)頃から、那須政資と高資の親子対決が始まり、高資は烏山城に入る。 政資を応援する佐竹義篤は、政資と共に烏山城を攻撃するようになった。 その時、この向田に茂木氏(佐竹氏側)が出兵しているそうだ。 この向田山城は、向田城の東の山である。 本来であれば、”向田城の詰めの山城” と言いたいところだが、 遺構を確認した結果、向田館を守るような構えにはなって無い。 一番考えられるのが、烏山を佐竹、茂木氏の攻撃から守るため、 那須高資側が、敵が迫る南方面に対し、防塁として作ったものではなかろうか? 遺構のメインは切岸だけだが、旗を掲げ、木を伐採すれば、これだけ高い切岸である、 視覚的な抑止力となったのではなかろうか? 相手に、あの山には立派な城があると思わせたかったのでは? と想像してしまう。 |

|

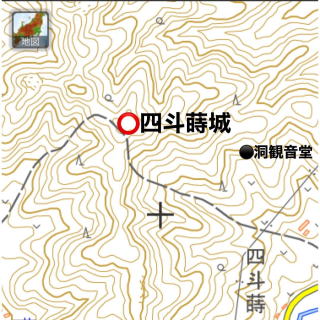

四斗蒔城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 佐竹との抗争地か 2024/12/24 | |||

| 2024茨城城郭サミットが行われた。 その講演での発表を聞いた。 (2024茨城城郭サミット ー常陸・下野国境の城館群ー 山川千博氏報告より抜粋) 天文8年(1539)頃から、那須政資と高資の親子対決が始まり、高資は烏山城に入る。 政資を応援する佐竹義篤は、政資と共に烏山城を攻撃するようになった。 その際、城の攻撃に立つ「番衆」と呼ばれる人たちが、攻撃の最前線に組み入れられたらしい。 番衆とは、佐竹側の各城で集められた地域住民も含めた集団であったらしい。 その時、茂木城にいた茂木氏も佐竹側の番衆のような役割で動員されていたようだ。 近年、茨城城郭研究会の方は、この佐竹氏と那須氏の攻防関連で、栃木県内に複数の城を発見されている。 四斗蒔城は、その活動の中で発見された城と思われる。 2024年3月、茨城城郭研究会の青木義一氏が、縄張り図を発表された。 |

|||

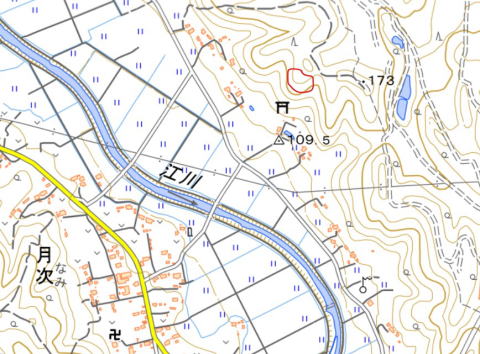

◆栃木県CS立体図 |

さて、栃木県内の城と聞いては、黙ってはいられない。 青木氏がどうしてここを探り当てたのかは知らないが たしかに、CS立体図でも怪しい陰影がある。 当然、今までの報告書には無い城でもある。 管理人は早速現地に向かうことにした。 |

||

◆図は国土地理院地図 |

四斗蒔は、県道274、171号の接点にある。 近くには、本ページで初公表した茂木町・河又城がある。 (河又城は私がつけた仮名であり、 最近GoogleMapにも河又城の名称が表示されていて、 ビックリしている) |

||

|

城へのアプローチであるが、山深い所なので 詳しく書いておく。 地形図には、山頂まで道が延びているが、現在は無いので注意。 私の取ったコースを紹介する。 ただ、決してお薦めではないので、 あくまでも自己責任ということでお願いしたい。 車は県道沿いの空きスペースに停めた。(上図ピンク●地点) 左写真、中央の山が四斗蒔城である。 |

||

| 実は、四斗蒔城の懐に小さな岩窟の観音堂がある。 停車場所は、その「洞観音堂」の入り口が目印。 写真看板の地点である。 この看板裏の道を上がり、まずは観音堂を目指す。 |

|

||

|

坂道を上がると、黄色の矢印が見える。 洞観音への指示だと思うが、半壊している。 矢印通り、左折。 |

||

| しばらく登ると、白い柱が2本立つ。 鳥居でもあったのだろうか? 観音堂の参道入り口である。 |

|

||

◆参道 |

ココから山道となるが、よく見ると、 ココから山道となるが、よく見ると、コンクリート敷きのシッカリした道だ。 ◆図はYAMAP |

||

◆洞観音堂 |

コンクリ道は、途中で細い山道となってしまうが、 山道にはちゃんとステップがつけられている。 よって、迷わずこの「洞観音堂」までは来れるだろう。 さて、 ココから先は、道なき道を歩くことになる。 |

||

◆図はYAMAP 私の場合は、 観音堂の左手の斜面に取り付き 四斗蒔山頂を目指した。 ※左:私が取ったコース これが最適コースとは言いません。 あくまでも自己責任で ご参考に |

観音堂と、四斗蒔城の位置関係 ◆国土地理院より |

||

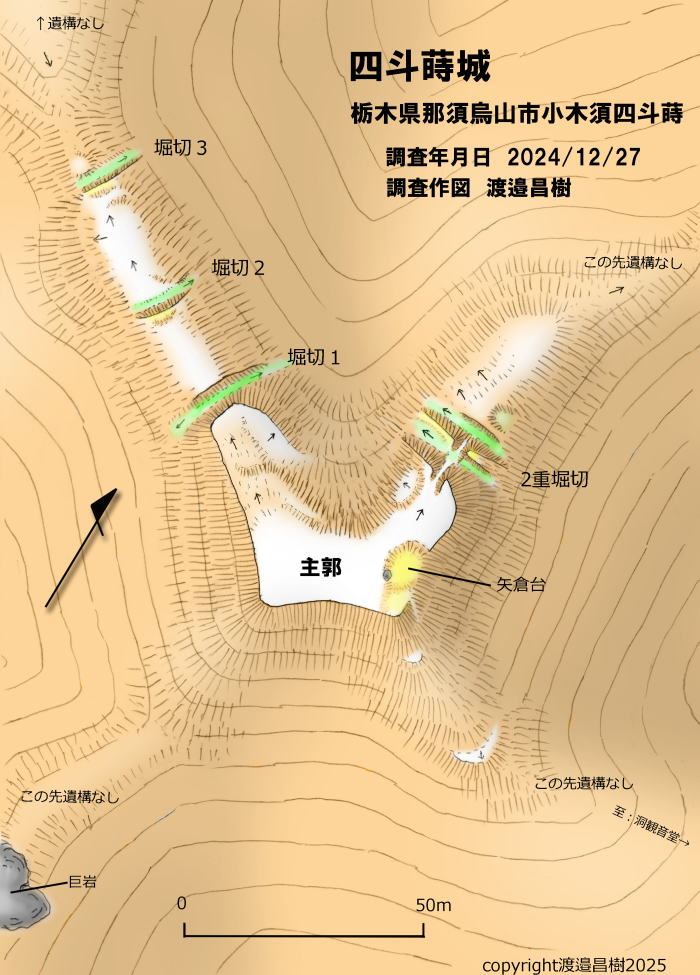

【縄張り図】 |

|||

|

ここから写真を紹介していくが、 何度も言っているが、 こういう城は写真にならない。 写りが悪いが、容赦してほしい。 お詫びに、色付け写真をつけてみた。 まず、主郭北の虎口。 しっかりした開口が残る。 |

||

|

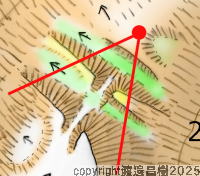

この虎口を出ると、2重堀となっている。 写真は城外側から、主郭を望んだところ。 わかりづらいが、 黄色が堀間の土塁、ピンクが主郭壁と虎口だ。 青木氏はココを3重堀切と評価している。 私は2重堀と判断した。 |

||

|

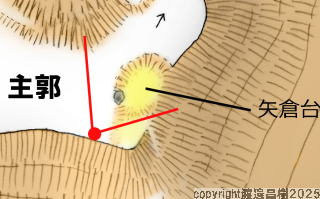

主郭東面の土壇である。 広めの矢倉台である。 入り口だろうか?大きな岩が転がっている。 |

||

|

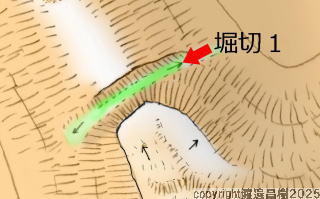

場面は変って、西側の尾根続き。 堀切1である。 両側が竪堀になっている。 この先に堀切2があるが、 堀はかなり埋もれている。 |

||

|

西側尾根の最西の堀切3である。 こちらもかなり埋もれており、 肉眼では北側しかわからないが、 堀切である事は間違いない。 青木氏はココを2重堀切と評価している。 私は1本物と判断した。 |

||

|

今度は主郭の南側の尾根に向かう。 基本的に遺構は無く、主郭下方の尾根上には 大きな岩が 「ここからは誰も通らせないぞ」という風に ドカンと鎮座する。 この岩以外、遺構というものは無い。 |

||

| 行きと同じルートで下山。 晴れているが何しろ寒い。 お話しをしようにも、あたりには人もいない。 今回は誰とも会話しない城調査であった。 |

|

||

| 【考察】 | |||

| この城の特徴は、非常に守るべき方向がはっきりしていることである。 図面を見てもわかっていただけるように、北、西から攻めてくる敵を想定し、堀切、土塁を配しているが 南、東には遺構がない。 これは、この方向からは敵が来ないと考えている証拠である。 そうなると、この城を作る立場の人は、現茨木県常陸大宮方面、または栃木県茂木町 の人たちとなり、佐竹側の城と考えるのが穏当と言うことになるのだろう。 前述の青木氏は、この地からほど近い茂木氏の城として、推察されている。 築城時期はわからないが、わたしもその考えに賛同したい。城ではなく、 |

|||