栃木市2025

![]()

![]()

栃木市 2025

◆①記号SKは、現地調査の生DATA=スケッチを示す

◆②『 』内の城は、調査したが、遺構が見あたらない城を示す。

この場合、縄張り図の代わりに、地籍図や写真等を掲載している。

(注)遺構が無いからと言って、そこが城として否定しているわけでない。

◆③図は断りのない場合、上面が北を示す。

パソコンの特性上、縄張りをすべて画面上に掲載できていない場合がある。

![]()

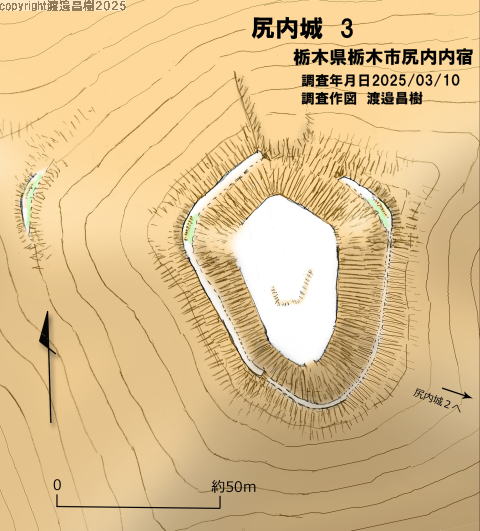

尻内城3+α ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

|

アプローチ いうまでもなく、尻内城3へは、尻内2から西に進めばよい。 そうすれば、自然と到着だ。 気を付けていただきたいのが、 星宮神社への帰り道。 来た道を戻るだけなのだが、 尾根を間違えやすく、 ゴルフ場に入ってしまう危険がある。 ログを残すなどして、注意して戻ってほしい。 |

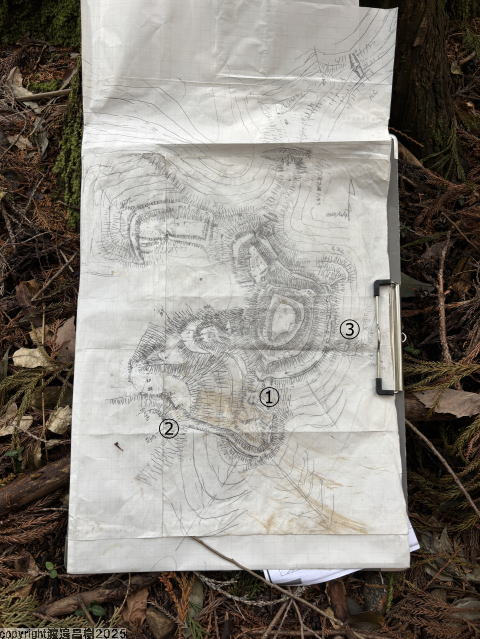

現地縄張り図 |

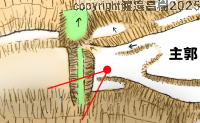

城は私の嫌いな”天使の輪地形”である。 注: (天使の輪とは 1郭を中心に、細い道状の平地が巡るもの。 コーナー部は、堀切のようにも見える地形。 人工の物であることは確かだが。 果たして城なのだろうか?) この手の遺構は、私のホームページの場合、 ことごとく ”城ではない” と判断している。 管理人がいままで、この手の遺構を ダメとした事例で言うと、 日光市 和泉 愛宕山 大田原市 河原1 河原2 鹿沼市 野沢町 那須烏山 下川井西 西沢 那珂川町 前山 などがある。 天使の輪は、防御する堀には見えない。 どう考えても幅が狭く、道である。 よって、神域を道を巡って拝んだり、 神域の結界の為に作られたような気がしてならない。 山の神社の造営形態と考えている。 しかしながら、当尻内3は尻内1/2とあまりに近接している。 また、西の尾根続きに、極めて薄い堀切痕もある。 遺跡地図も城と認定しているので、 前出を尊重し、ひとまず「城郭」として、 本稿に載せておくことにした。 |

|

この城の写真は無い。 理由は、マダニの大群に襲われたからだ。 払っても、払ってもまた知らない内に大小付いてる。 どうもこの山にはたくさんいるらしい。 こうなると、早く調べて退散するのが得策だ。 |

|

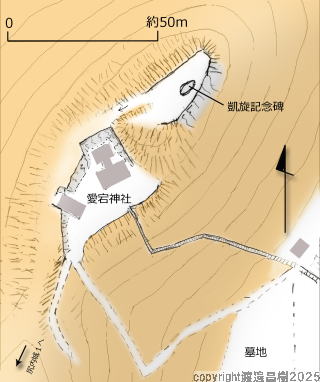

あわせてもう一つ。 尻内城1の東にある愛宕神社のエリアである。 先の「栃木市遺跡調査分布地図」では、 ここも尻内城の一部と捉えられているようだ。 確かに、城に近いし、その可能性はある。 ただし、現在残る物が果たして城の遺構かというと それは違ってくる。 管理人は、ここはかなり近代に造成されたと考えた。 切岸も妖しいし、 頂上に残る土塁に見えるものは、 石碑の土台で固められたものである。 場所的には物見としては良いのだが、 こちらの遺構は、往時からの物ではないだろう。 |

| 【考察】 s | |

尻内城の南方には、皆川氏の本拠、皆川城がある。 佐野氏と皆川氏は戦国時代に何度も争いを繰り返している。 本城は、その境界を守る城だったと考えられる。 尻内1~3を城郭群とし、その戦線上に城を作ったという事なんだろう。 しかしながら、管理人は尻内城1が、2,3に比べ技巧的な所が、どうも気になる。 時代と共に城が移動したとは考えられないだろうか。 その場合、尻内城2→尻内城1である。 縄張りの発達から、低い山でも戦闘に耐えうるようになったのではなかろうか? 筆者の勝手な妄想である。 今後の歴史研究に期待したい。 。 |

|

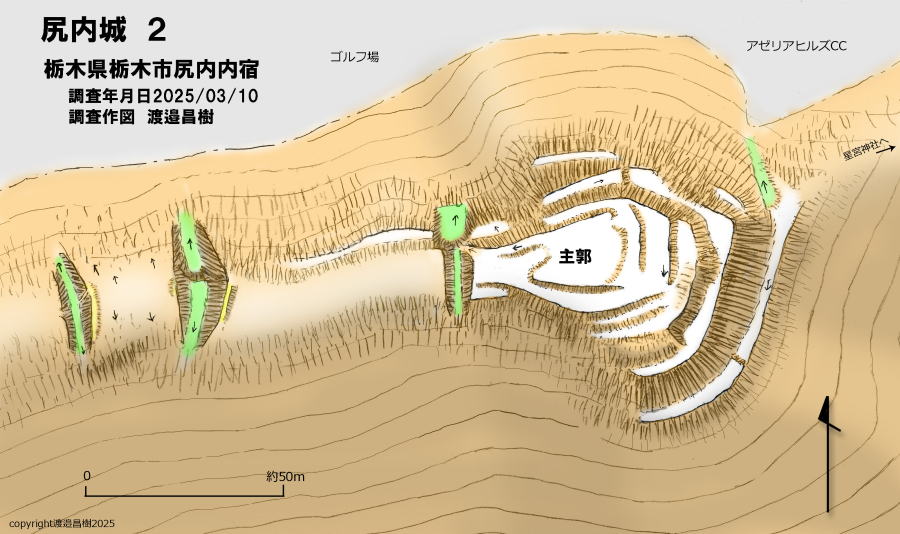

尻内城2 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

次に、尻内城2をめざす。 ここは、尻内1から約650m離れており、 駐車場所も変えた方が賢明だ。 |

|

|

アプローチ 尻内城2には、 愛宕神社の先、”星宮神社”の境内に留めさせていただく。 国道から入る場合、神社へのアプローチがかなり急坂。 車の腹を擦らないように注意です。 |

|

駐車場から神社拝殿に登り、尾根に一旦出る。 そこからは、ひたすら西に登り、城を目指す。 |

|

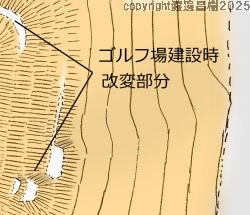

この城には、ゴルフ場、そして石灰採掘の 開発の波が押し寄せている。 よくぞ、ここまで残っていたな。 |

|

しばらくあるくと、 しばらくあるくと、どうも、最下部の曲輪に出たようだ。 ここから調査開始である。 ◆図はYAMAP |

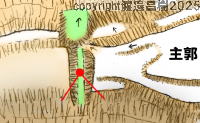

現地縄張り図 |

|

|

曲輪を辿ると、いきなり竪堀。 その向こうは、ゴルフをする人たち。 目が合って、気分が悪い。 この様に、ゴルフ場と隣り合わせの城って、 ゴルフボールがいつ飛んでくるか、 恐怖さえ感じる。 西方城を思い出す... |

|

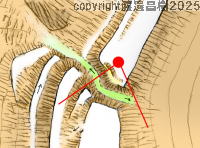

主郭と思しき曲輪を西に移動。 堀切が現れる。 |

|

めちゃ綺麗な堀切だ。 |

|

さらにその先、二本目の堀切。 デカい! 完全シャットアウトの堀切だ。 |

|

堀切の反対側からの写真 本当に大きな堀切である。 |

|

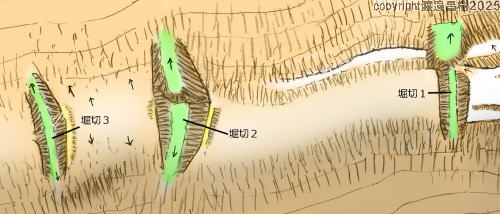

上記の堀切の外側にも、もう一本、堀切3が確認できる。 要は、明確な堀切は3本である。 残念ながら尻内2の写真はこれだけ。 なにしろ、最初の主郭を描くのに、凄く苦労してしまった。 主郭は切岸がシッカリしていない。 微妙な段が多くあるので、 人によっては捉え方が違うだろう。 それも、この城の特徴ともいえる。 |

| 【考察】 | |

「栃木県の中世城館」(栃木県教育委員会 昭和58年)は、ここを尻内城として縄張り図を掲載している。 しかし、実際は先の尻内城1も立派な城郭なので、編集当時にはそれに気づいてなかったのだろう。 さて、この城の縄張りの特徴は、基本、段と堀切の城である。 特に、中央の堀切は大きく太い。 主郭内の段は明確ではなく、非常に微妙だが、 主郭最東部の切岸は高く、完全に東方面をシャットアウトしている。 西面も堀切を3つも重ねている。 よって、尻内城2は、尻内城1、3には期待せず、連携は全く考えていない。 昔で言う、一城別郭というタイプなのだろうか。 ちなみに技巧面という意味では、尻内城郭群の中では、1の方が優っているのである。 |

|

尻内城1 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

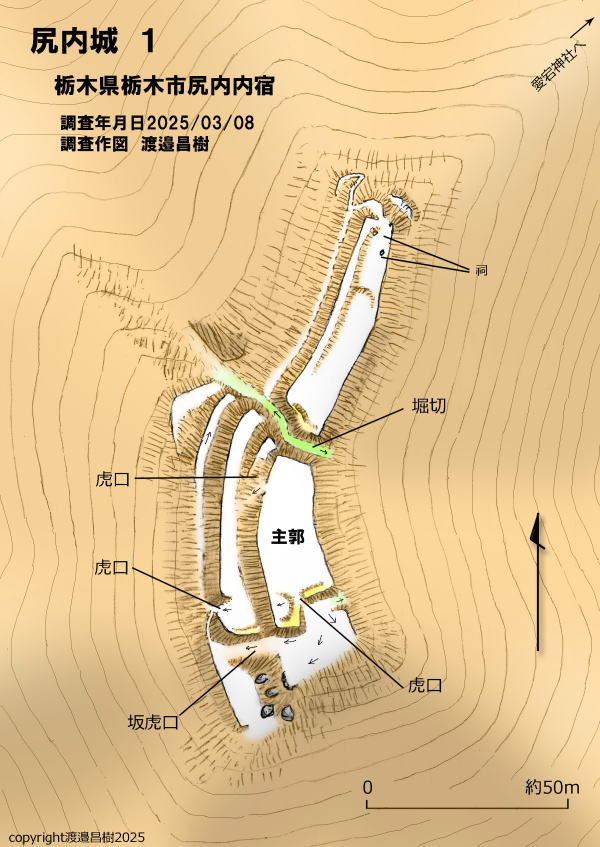

尻内城は今まで、その存在は認められながらも、場所や規模がまったく不明確な城であった。 しかし平成27年(2015)「栃木市遺跡調査分布地図」(栃木県教育委員会) の調査に伴い、小川英世氏によって詳細な縄張り調査が実施され、全貌が明らかになっている。 結果から言うと、尻内城は大きく3つの城の集合体であり、本稿でもそれを一つずつ紹介していきたい。 便宜上、城を尻内城1~3と呼称させていただく事にする。 以下に地形図を貼ってあるが、これが尻内城の城郭群ともいえる3か所である。 (実は3はちょっと妖しいと思っているが・・・) ◆図は国土地理院地図  |

|

◆図は国土地理院地図 |

アプローチ まず尻内城1へは、元栃木市立寺尾南小学校横の 愛宕神社に駐車すると良いだろう。 Pマークを付けた 町の公民館もあり、駐車場もバッチリである。 |

|

城へは、愛宕神社から延びる尾根を西に登る。 山が綺麗に整備されているので、楽勝である。 |

|

|

|

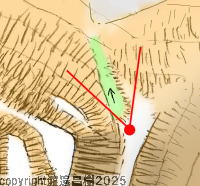

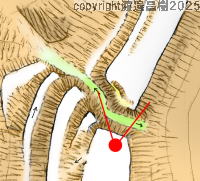

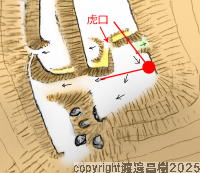

山頂に着き、南へ移動すると 主郭東の堀切である。 この堀は、横矢が掛かっていて 技巧的である。 ただ、どのように主郭と連絡していたかは、 橋かもしれないが、ちょっとわからない |

|

堀切を主郭側から見る。 やっぱ、木橋かなぁ。 とにかく この城で唯一の堀切である |

|

主郭の南にも虎口と思われる場所がある。 土塁で囲まれていて、 こちらも横矢が掛かる |

|

写真はまったくわからないと思うが、 主郭西側にも虎口(通路)があったようだ。 ここだけ、切岸が甘くなっている。 |

|

主郭下の腰曲輪は 岩が切岸になっている。 ここから登城路は南に延びていたと考える。 |

|

何度か書いたが、 この城は 非常に主郭への虎口(ルート)がシッカリしている。 わかっている所だけ、線で示しておこう |

| 【考察】 | |

「栃木県の中世城館」(栃木県教育委員会 昭和58年)によれば、 尻内城は、佐野氏の武将、佐藤宗連が天文年間に築いたという。(※原文では佐藤。佐藤を佐野と書き間違えているサイトが多い) 佐野氏の東の最前線だったのだろうか? 後ほど記すが、縄張り的には尻内城の中でも もっとも技巧的で新しい感じがする。 3つある尻内城は、時代と共に、その場所を変えたのでは?とも思えてしまう。 |

|

不摩城南の長塁 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 再調査 2023/10/21 | |||

|

|||

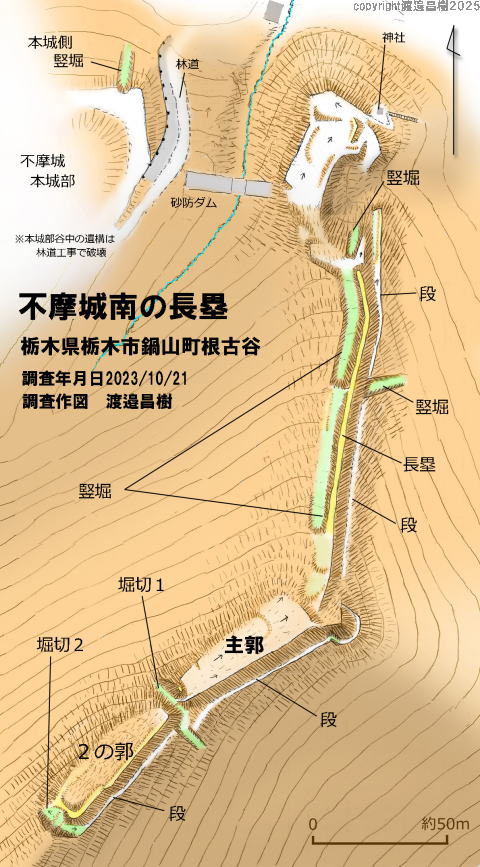

【縄張り図】 |

|||

|

まずはこの写真をご覧あれ。 まさに長塁であること、一目瞭然である。 斜面を竪土塁&堀が登っていく。  この写真左側に細い段があるのがお分かりだろうか? この段は下から上までずっと続く。 城外側は明らかに東面なので、 この段は、兵士の移動、武者走りというより 逆茂木などの防御の構えがあったと見ている。 竪土塁上の柵と合わせて、2段構えだったのではなかろうか。 ちなみに右側は竪堀状になっている。 これは堀というより、城内側の人間が、 攻撃しながら身を隠すための塹壕的な役目だったと思う。  下の写真は竪土塁を上から見下ろしたもの。 圧巻である。 今度は左手が堀。右手が段どなる  |

|||

| 堀側から見た竪土塁。 珍しく写真でもその迫力が実感できる かっこいい。  |

|||

|

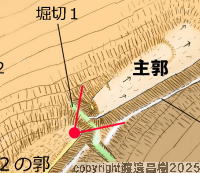

竪土塁の上は、長塁の中枢部になっている。 この2段目の曲輪が長塁の主郭であろう。 写真は、堀切1。 対岸左手に主郭の土塁(矢倉台)が見える。 最上段の郭は、内部が斜面となっており、 人は住めそうにない。 この2段目の曲輪が、比較的なだらかで、 まだ人が住める。 また、この堀切の土塁の方向から、 ここが長塁の主郭と判断できる。 |

||

|

写真は2の郭の堀切2である。 最上段の堀切で、2の郭側の土塁には 横矢がかかっていた様である。 2の郭内部はかなりの傾斜で、人が住める場所じゃない。 戦闘時にのみ、人が配置されたという感じだ。 |

||

以上、不摩城の長塁を解説したが、敵の侵入を東方向からと考えている縄張りだ。 不摩城を補佐していることは間違いないが、 これだけ大規模に長塁を築いている城は栃木県内では見られない。 よほど、脅威を感じる戦闘が、この地であったのだろう。 それが何なのか? 今では、知る由もないのだろうか? 歴史に精通した方の、今後の研究に期待したい。 |

|||

真名子城

![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| 真名子城縄張り図完成 2025/05/27 | |

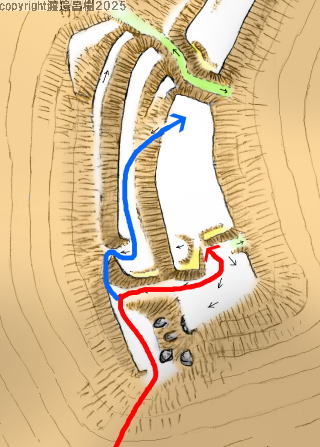

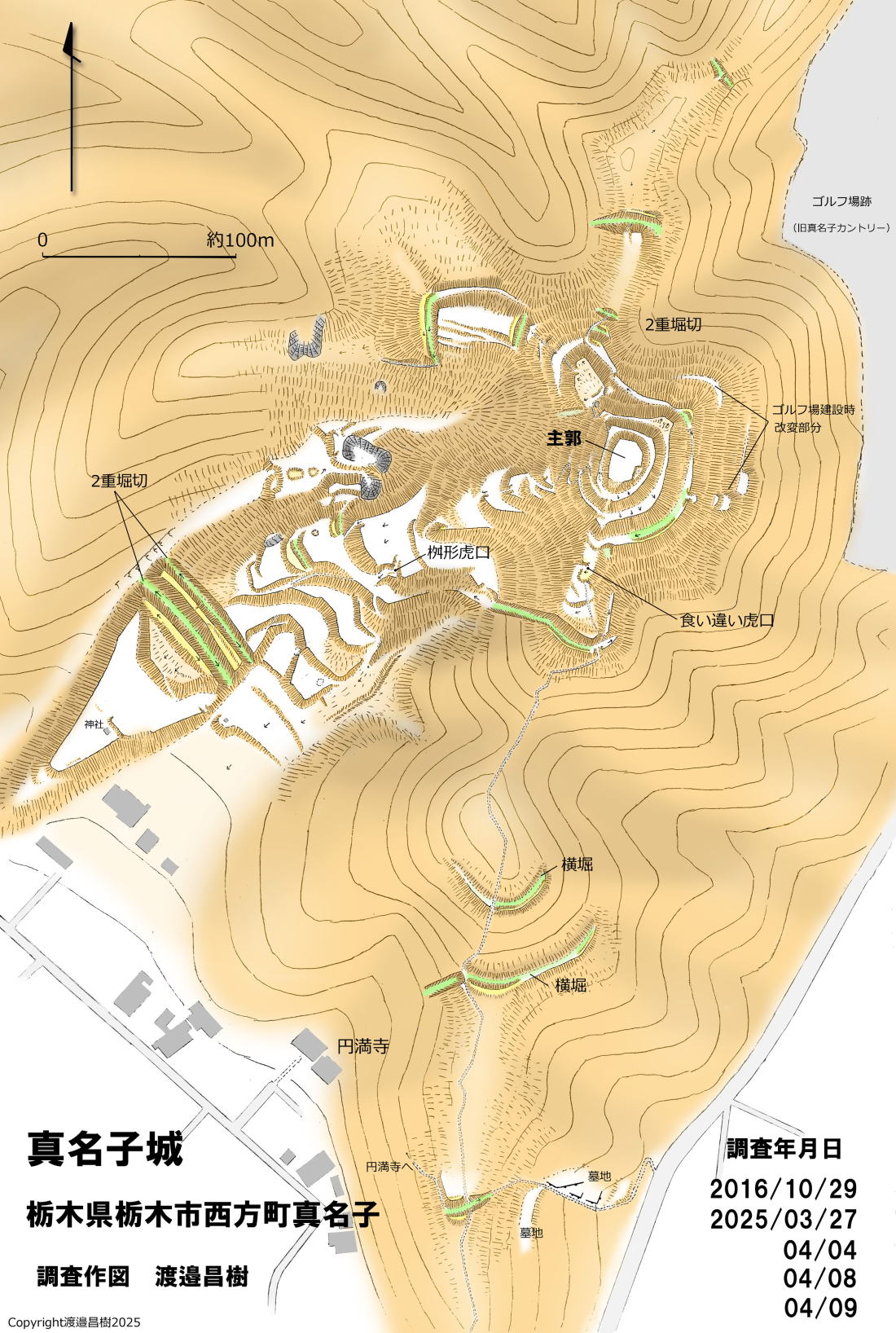

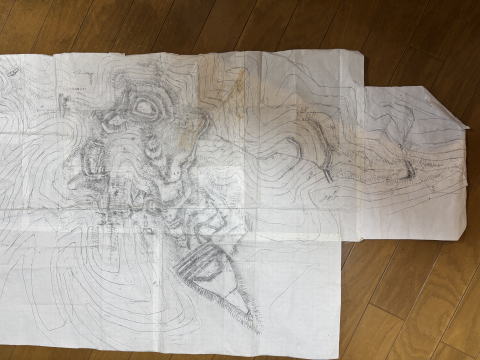

| 【現地縄張り図】 もう、余計な解説は要るまい。 苦労して描き上げた図を見て欲しい!  この図を描き上げるまでのプロセスは以下。 9年越しになってしまいました。 |

| 第4・5回 2連続ラストスパート 2025/04/08-09 | |

| 4月8日 | |

|

今日は、大手と考えられる曲輪群を見学する。 車は閉鎖した真名子カントリークラブの 管理施設前に置かせてもらった。 真名子城、西方城を壊し、ゴルフ場を造り、 挙句の果てには、採算取れず潰れて荒れ放題。 再開を目指すとあるが、2019年から放置状態。 たぶん、この先もダメだろう。 しかし、こんな悲しいことは無い。、 |

|

気を取り直して、大手筋と思われる尾根を散策。 早速、薄いけど、桝形門形式の虎口を発見。 この城、曲輪はハッキリしないが、 こういう所は割と凝っている。 |

大手筋の石切り場。 江戸期後半、火に強い性質で、七輪などに使われた『真名子石』の採掘場らしい。 城とは無関係である。  |

|

|

|

|

2重堀切である。 大手筋のメインと言って良い遺構。 とにかくデカい。 必要以上に分断している。 その先には、三角形の大きな曲輪が存在する。 |

|

このあたりまで来て、しばし休憩。 今日は平日。 人にも会わないし、聞こえるのは鳥の声のみ。 なんか落ち着くんだよねー。 こういう時間がスキ。 今まで描いてきた図面をチェック。 すると、北の尾根の角度がちょっと違うことに気づいた。 まあ、イイや、来シーズン来よう。。。。 (※後日談 そう言って置きながら、翌日調査にいってます) |

|

休憩中、東を振り返ると、 結構シッカリした切岸が見える。 |

|

本日はここまで。 |

| 4月9日 | |

| ・・・結局、連続で今日も来てしまった。 今日は、北の尾根の角度修正と、南の峰続きの堀切調査。 これで、真名子城はコンプリートになる。 写真は主郭切岸  |

|

|

情けないことに、尾根の角度修正をしたら、偉い疲れた。 ほぼ描き直しになっちゃった。 おまけにこの天気の良さでバテバテ。 木に寄っかかって、しばしの休息。 しかし、俺も歳とったなぁ~。 気分わるそー。 |

|

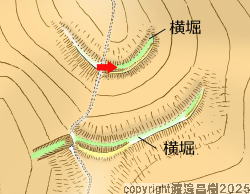

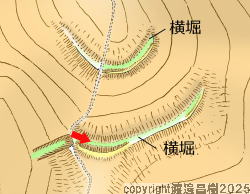

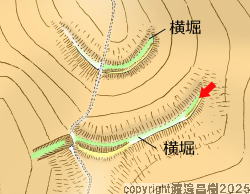

気を取り直して、南の尾根の一番上の堀。 ”堀切”、と現地案内に書いてあるが、 ”横堀”がふさわしい。 |

|

真ん中の堀。 ここは2本の尾根をつなげて分断している。 ここも、堀切というより、横堀の発想だ。 西面のみ竪堀となる。 (ちなみに写真:赤壁城とは、当城の別名) |

|

堀は半円形状に綺麗に回って、2つの尾根を分断する。 |

|

南尾根、 一番下の堀切。 ちょっと気になるのが、この堀切が円満寺に通じてること。 ひょっとすると、後世の切通し跡かもしれない。 |

|

今日の成果。 真名子城調査完了である。 |

| 【考察】 | |

| 今日は疲れちゃって、考察は無し。 お休みなさーい。 |

|

| 第3回 滑る滑る 2025/04/04 | |

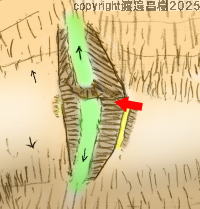

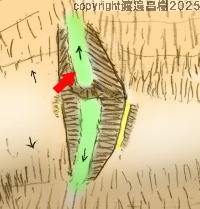

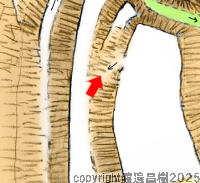

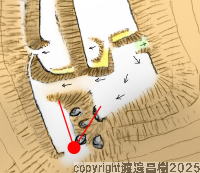

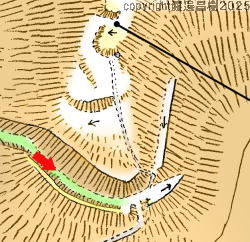

| 前日までの長雨で、滑って転んでの調査だったが、①~③の成果があったので、報告する ① 早速であるが、気づいたのだが主郭南下の細長い小曲輪。 ここ、食い違いの虎口と考えられる。 よーく、地形の起伏を観察すると、黄色い矢印が見えてきたのである。 この様な構造は、近隣の滝尾山城にもあった。 これは、従来にはない知見だと思う。  |

|

南から見る(下から見る)   |

|

北側から見る(上から見る)   |

|

|

② ①の小曲輪の先端は半円状の堀となっている。 これは、横堀と言ってよい。 この堀は、西側のみ竪堀となっているが、 この竪堀は、下方で主郭西側下の曲輪群と繋がっている。 現地案内図では、竪堀は別の方向に延びて単独で収束しているが、 CS立体図と比較しても、これは誤り。 |

|

③ 話が前後するが、主郭東下の遺構について。 主郭東下に、東方向に土塁が解放している虎口があり、 それを降りると、CS立体図では曲輪のような陰影があるが、 実際は、真名子カントリーで造成で荒らされた痕跡と判断する。 主郭東の山斜面は、全体的に、かなり削られてしまっている |

|

今回の成果である。 だいぶ城らしくなってきた。 |

| 【考察】 | |

| 主郭下の食い違い虎口はたぶんイケる発見であった。 | |

| 第2回 再び挑戦! 2025/03/27 | |

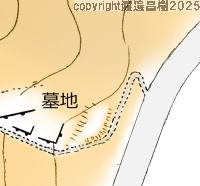

アプローチであるが、9年前の第1回では、防護柵で登城路にすら入れなかった。 今回、のぞいてみたら、登城路付近、改善されてました! お墓に入る扉もできました。 城へのコースは、針金をほどけば、中に入れるようになってました。 さすがに、困る人がいたのだろう。 しかし、できれば柵の縛りなど解きたくない。 どこか、他に入りやすい場所はないのか・・・・・ 周囲を見渡すと、 登城路の北側のお墓から山の上に道が延びてる。 あがって見ると、登城路に出られる事がわかった。 こちらの方が、何もしなくて良い。 ◆車は路肩にとめて、すぐ脇のお墓に通じる右写真の道をあがれば、登城路に通じる。    |

|

|

今回は前回に引きつづきの調査。 何しろ9年前の書きかけの図面であったので、 若かりし頃?の図面の至らぬ所を修正し、 作成に取り掛かる。 今回の結果が左図。 あまり進まなかったが、主郭北部はほぼ書き終えた状況である。 以下は、今回の調査で撮影したもの。 |

| ① 所謂、大手筋の尾根。 何故か黄色いパーカーが気に掛かっている。 ちょっと気味悪いが、良い目印となった。 (●赤の場所)   |

② 西下から、主郭を望む この城の特長ともいえるのが、切岸の天端がシッカリしていない事。 段差はあるが、なんとなくダランとした曲輪が多い。  |

| ③ 北尾根の堀切。 曲輪に対し、各堀切は非常にシッカリ残る。 図面にもしやすい。   |

④ この山には石切り場があるという。 近隣に、マンガン鉱石の採掘場があるということから、ここもその類であろうか? (※後日談:町のパンフによると、昔、”真名子石”という石が採掘され、 火に強い性質から、七輪、かまど等に利用されたそうです) 写真は、石切り場かどうかわからないが、岩が露出し、尾根を潰している場所。 見ようによっては、尾根を少し残した所が、土橋のようにも見える。   |

| 【考察】 | |

| 考察に至るまでには、まだまだ。 今後も調査を続けます |

|

| 第1回 結構グズグズな城 2016/10/29公開 |

| 西方城の真向かい、真名子城を調査しに出かけた。 時間があまりないので、整備された城を見ようと思ったのである。 ここの城は立派なパンフレットもあり、登山道もきっちりあるらしい。 では、、早速登ってみよう。 _____________________________________________ 現地に到着。 車の置くところは見当たらない。 あとで探すとして、立派な看板もあるので、ちょっとあたり偵察をしてみる。 ◆真名子城の道標  ◆真名子城の案内図。  『このあたりから見学路があるはずだが・・・・・・・・・・・』   ちょ、ちょ、ちょっ! と待てよぅ。 道が猪防護柵で覆われているではないか! 写真でもお分かりになると思うが、向こうに見えるのは 『真名子(赤壁)城』 への道標である。 ”どっか、入れる所があるだろう・・・・・・” 猪防護柵は、人間は入れるように扉が付けてあるもんだ。 でも、  ひどい、酷すぎる。 地元の人の生活を守る猪防護柵とは言え、完全に登城路は塞がれていた。 おまけに、これじゃあ、中のお墓にもお参りできなくなっている。。。。 ・・・・・・・・・・・・・・撤退しよう、ここは無理だ ___________________________ 仕方なく、近くのお寺・円満寺に車をと目させて頂く。 事情を話して、ご住職に寺の裏山から登らせていただく許可を得た。 そして、 道なき道を歩いて、やっと主郭に到着だ。  主郭周りの切岸はしっかりしている。    しかし、主郭より下位の曲輪は、結構グズグズ。 壁がまったくだれている。  時間がないので、麓に下りてみると、 そこには山上より明確な遺構が広がる。 これは、きっちり二重堀である。 これを描きに来るのは、まだまだ先のことだな。 とりあえず、時間のない中、本日の成果はここまで。  |

●●城 ![]() 電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

電子国土へのリンク ※中心位置表示にチェックを入れてください

| アプローチ |

|

| 【考察】 | |